金銭消費貸借契約書は、お金を貸し借りする際に、貸し手と借り手の間でその条件を明確にして、後日のトラブルを防ぐために作成される契約書です。

借り手は、貸し手からお金を受け取り、後日の返済日までに、それと同等金額のお金を返すことを約束します。

さらに、借り手は、返済のタイミングで借りた金額(元本)だけでなく、利息を支払うのが一般的です。

金銭消費貸借契約書を作成することで、お金の貸し借りや利息についての細かい条件が明確になり、契約書によって法的な拘束力が生じることになります。

この記事では、金銭消費貸借契約書の基本的な意味や必要性、その作成方法について詳しく解説します。また、具体的に役に立つ、金銭消費貸借契約書のテンプレートについてもご案内します。

さらに、契約書作成時の注意点や法律のポイントについても取り上げます。

ぜひ最後までお読みください。

目次

金銭消費貸借契約書とは?

金銭消費貸借契約書の意味

金銭消費貸借契約書は、お金の貸し借りに関する条件を記録するために、貸し手と借り手との間で結ばれる契約書です。

貸し手と借り手の間で合意した契約条件を明確にし、その内容に法的効力を持たせることを目的として作成されるものです。

金銭消費貸借契約書があれば、貸し借りの存在や条件が文書の形で残るため、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

なお、金銭消費貸借契約では、契約の締結と同時に貸し手が借り手にお金を交付するケースが原則です(民法587条)。

この場合、契約が成立するための要件として、貸し手から借り手へお金が実際に交付されることが必要になります(要物契約といいます)。

ただし例外として、契約書の締結時にはお金を交付せず、その代わり、消費貸借契約書にて貸し手が借り手にお金を交付する義務を定めることもできます(諾成的消費貸借契約といいます。民法第578条の2)。この場合、契約書を締結するだけで有効に契約が成立することになります。

第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。(書面でする消費貸借等)

第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

引用:民法|e-Gov法令検索

金銭消費貸借契約書の読み方

なお、金銭消費貸借契約書は、「きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ」と読みます。「貸借」を「たいしゃく」と読みますのでご注意ください。

金銭消費貸借契約書と借用書との違い

金銭消費貸借契約書に似た物として、「借用書」があります。混同して日常的に使われがちですので、ここではその違いを説明します。

金銭消費貸借契約書も、借用書も、どちらもお金の貸し借りの場面で取り交わされる書類です。

もっとも、借用書は、借り手が貸し手に金銭を借りたことを一方的に誓約するための文書です。

一方的な文書なので、借用書では貸し手側の署名や捺印が不要なことが多いです。

これに対して、金銭消費貸借契約書は貸し手と借り手の双方が合意した条件を記載して、契約関係を明確にするものです。貸し手と借り手の双方で条件を合意するものですので、金銭消費貸借契約書では両者の署名または捺印が必須です。

借用書も金銭消費貸借契約書も、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)を示すための証拠になる点で共通していますが、その証明力は金銭消費貸借契約書の方が高いです。

お金を貸し借りする際には、原則として、(借用書ではなく)金銭消費貸借契約書を作成されることをお勧めします。

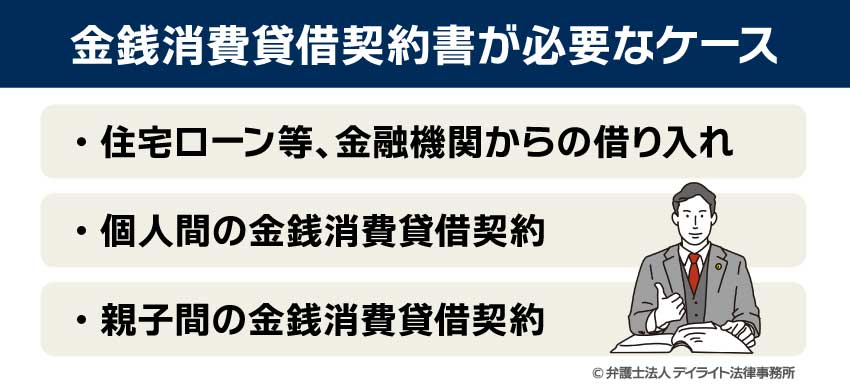

金銭消費貸借契約書が必要なケース

金銭消費貸借契約書は、例えば以下のような場面で特に必要性が高いです。

住宅ローン等、金融機関からの借り入れ

まず、金融機関からの借り入れでは、金銭消費貸借契約書が必須となります。

金融機関からの借り入れは借入金額が高額になることも多く、また、契約条件も複雑になることがあります。

そのため、金銭消費貸借契約書によって条件を明確化する必要性が高いです。

なお、金銭消費貸借契約書の代わりに、申込書と約款の形で契約することもあります。

約款は、金融機関側があらかじめ作成したサービス規約のようなもので、金銭消費貸借契約書と同様に借入条件が細かく記載されます。

個人間の金銭消費貸借契約

友人などとの間で個人的にお金の貸し借りをする場合でも、契約書を作成することをお勧めします。

口頭での約束だけでは、トラブルが生じた際に証明が困難です。

また、特に、金銭消費貸借契約書がないと、借り手から約束通り返済してもらえない可能性が高まりますので、貸し手の方はご注意ください。

親子間の金銭消費貸借契約

親子などの親族間でお金を貸し借りすることも珍しくありません。

親子であれば強い信頼関係があるため、約束通りの返済を受けられると信じて口約束だけでお金を貸し借りすることも少なくないと思います。

しかし、後日トラブルが生じてしまうと、親子間の信頼関係が崩れるきっかけになってしまう恐れもありますので、この場合でも契約書の作成をお勧めします。

また、親子間の場合に金銭消費貸借契約書がないと、税務署から事実上「贈与」であると評価されてしまいやすく、その場合贈与税の課税対象になってしまいます。

特に高額な貸し借りの場合には、税務署への証明のためにも金銭消費貸借契約書を作成しておくことが重要になります。

金銭消費貸借契約書が不要なケース

基本的にお金の貸し借りの場面では金銭消費貸借契約書の作成をお勧めします。

ただ、数百円から数千円程度の少額なお金の貸し借りのために毎回契約書を作成するのは現実的ではありませんから、このような場合は契約書を不要とすることもやむを得ないでしょう。

ただし、契約書の代わりに、簡易な借用書を作成したり、口約束の内容をスマホの録音機能で録音しておく等、何かしら証拠を残すような形にすればトラブルを多少予防できますのでご検討ください。

金銭消費貸借契約書の雛形・テンプレート

以上で見てきたように、金銭消費貸借契約書はお金の貸し借りをするときには欠かせない書面です。

しかし、毎回これをゼロから作るのは非常に手間がかかります。

そこで、ぜひ、雛形・テンプレートをご活用ください。

テンプレートを活用することで、必要な契約条項を書き忘れる、といったリスクを下げることもできます。

金銭消費貸借契約書のテンプレートはインターネット上に多数ありますが、当事務所では弁護士が作成した信頼できるテンプレートを無料で複数公表しています。

ぜひ、ご参考にされてください。

金銭消費貸借契約書の無料テンプレート

金銭消費貸借契約書の作成ポイント

次に、金銭消費貸借契約書を作成するにあたってのポイントを解説します。

貸し手と借り手のコミュニケーションが重要

金融機関からの借入であれば機械的にお金を借りることができますが、それ以外でのお金の貸し借りの場合には、貸し手と借り手との間で話し合いながら条件を決める必要があります。

貸し手や借り手が一方的に契約書を作って条件を押し付けたとしても、相手の納得を得ることは難しいので、初めの段階からコミュニケーションをとって契約書を作成していくことがポイントになります。

信頼関係を壊さないための契約書であることを意識する

契約書には、非常に細かい条件や小難しい内容が多く含まれます。

特に友人や親族など、気の知れた間柄でこのような契約書を作るのは面倒だと感じると思います。

また、人によっては、契約書について話し合いをすることで相手に嫌われてしまうと心配されるかもしれません。

ですが、友人や親族の方とのトラブルを防ぎ、信頼関係を今後も維持するためにこそ、契約書は必要になります。

契約書が必要な理由は、相手を信頼していないからではなく、信頼関係を今後も維持し続けたいからである、ということをしっかり理解して相手にも説明してあげることが重要です。

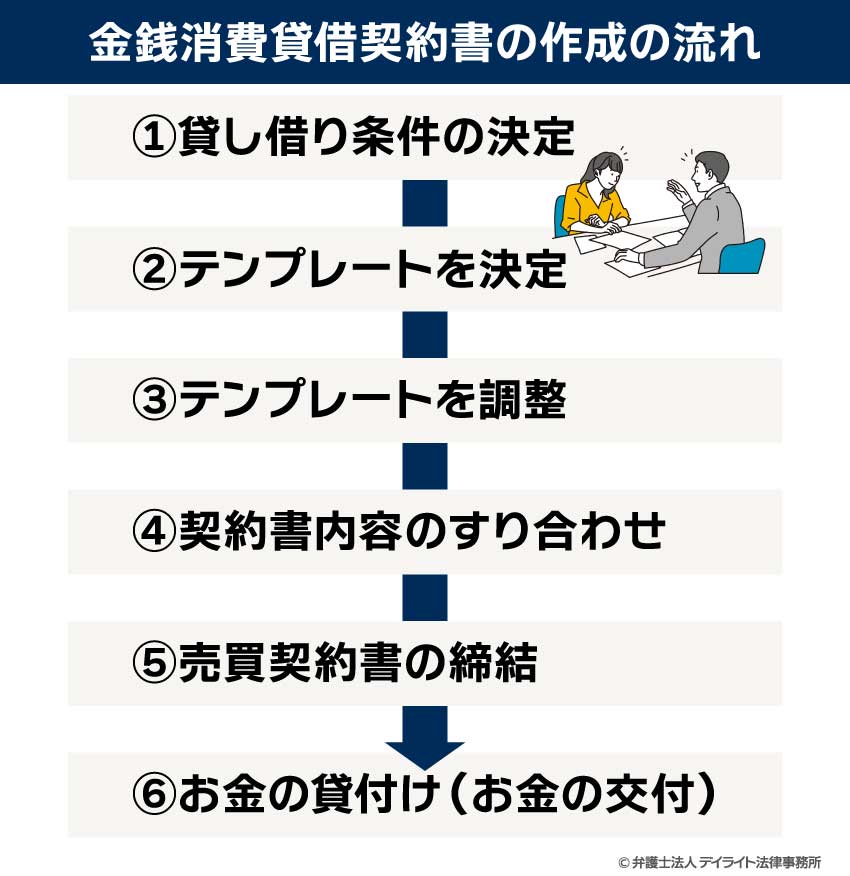

金銭消費貸借契約書の作成の流れ

以上のポイントを踏まえて、具体的に金銭消費貸借契約書を作成する際の基本的な流れを解説していきます。

①貸し借り条件の決定

金銭消費貸借契約を結ぼうとする場合、いきなり契約書を作り始めてしまうことが珍しくないと思います。

ですが、これは正しい手順ではありません。

まず貸し手と借り手の間で、どのような条件でどのような金額を貸し借りしようとしているかが決まっていない限り契約書を作れません。

いきなり契約書を一方的に作ってしまっても、相手との間で契約内容のすり合わせに時間がかかってしまい、作業が無駄になってしまう恐れもあります。

まずは、相手との間でどのような条件で貸し借りをするか、よく話し合うことから始めましょう。

なお、その話し合いのメモを作成しておくと、契約書を作成する際に大変役立ちますのでお勧めです。

② テンプレートを決定

① で話し合われた内容を前提にして、いよいよ金銭消費貸借契約書の作成に入っていきます。

前述の通り、ご自身で金銭消費貸借契約書を作成される場合には、その元となるテンプレートを決めることから始めるのがよいでしょう。

ただ、ここで誤ったテンプレートを選択してしまうと、後の作業が大変になったり、間違ったまま契約して将来のトラブルにつながる恐れがあります。

テンプレートはインターネットや書籍で手に入りますが、弁護士が監修していないテンプレートであったり、古いテンプレートが出回っている可能性があるので信頼できるものを選択することが重要です。

当事務所では、複数種類の金銭消費貸借契約のテンプレートをご提供しています。個人情報の登録などをせずにすぐに誰でもご利用いただけますし、弁護士が作成している信頼できるものになっていますのでぜひご活用ください。

なお、前述の通り、複雑な契約や高額な取引の場合には、テンプレートに頼ることなく、はじめから弁護士に依頼して作成してもらうという判断も選択肢です。

弁護士と相談しながら契約書を作り込むことができれば、オーダーメイドでトラブルを防ぎ、安心して取引を進められるようになります。

③テンプレートを調整

テンプレートを決定しても、そのままでは契約できません。実際の取引に合わせてテンプレートを調整する必要があります。

特に、個々の取引によって事情が変わるような要素(利息や返済方法、遅延損害金の有無など)については、①で話し合った内容に修正する作業が必要です。

テンプレートの内容を丸呑みするのではなく、解除、損害賠償など、将来起こりうる事態についても考慮して内容を修正しましょう。

④契約書内容のすり合わせ

テンプレートを調整して金銭消費貸借契約書案が出来上がったら、相手との間で契約書の細かい内容について認識をすり合わせして、内容を確定させましょう。

なお、ボリュームのある契約書の場合には作成途中でも定期的に相手との話し合いをすることをお勧めします。

どのような経緯で契約書案が作成されたのか、を相手に理解してもらうことがスムーズに締結する秘訣になります。

⑤金銭消費貸借契約の締結

契約書に署名・捺印することで、金銭消費貸借契約書が締結されます。

一般的に、金銭消費貸借契約書の原本は二通作成し、それぞれに貸し手と借り手が署名・捺印して一通ずつ保管します。

⑥お金の交付

無事契約書の締結が完了したら、契約内容に従って貸し手がお金を借り手に交付します。

金銭消費貸借契約では、契約の締結と同時に貸し手がお金を借り手に交付するケースが原則です。

この場合、お金を交付しない限り消費貸借契約が成立しないことに注意しましょう(要物契約、といいます)。

一方、消費貸借契約書を結んだ後日に貸し手がお金を借り手に交付する場合もあります(諾成契約)。

いずれの場合にせよ、双方で取り決めた通りのタイミングでお金を交付する必要がありますので貸し手側はご注意ください。

金銭消費貸借契約書と印紙について

締結が完了した場合でも、さらに考えなければならないのが収入印紙の要否やその金額になります。

収入印紙というのは税金の一種で、国税庁が定めた「課税文書」に該当する契約書であれば納税義務が生じ、決められた金額分をその契約書に貼付する必要があります。

金銭消費貸借契約は、国税庁が定める第1号文書に該当しますので、原則として収入印紙が必要になります。

具体的には、契約書に記載された契約金額(貸し借りの金額)に応じて印紙の金額が決められていますので、以下の国税庁が公表している資料を参照して、必要金額の印紙を貼り付けしましょう。

参考:印紙税の手引き|国税庁

金銭消費貸借契約書作成の注意点

金銭消費貸借契約書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

曖昧な記載を避ける

テンプレートを活用される場合も、そうでない場合であっても、金銭消費貸借契約書の文章を作るときには、曖昧な記載を避けて、できるだけ内容を具体的に記載しましょう。

曖昧な記載をしてしまうと、将来その曖昧な記載をどう解釈すればよいのか、貸し手と借り手で意見が食い違ってしまい、トラブルになってしまうことが少なくありません。

法律に違反しない内容にする

金銭消費貸借契約書は、基本的に売主と買主との間で合意できれば、その内容の契約が成立します。

もっとも、契約内容が法律に違反している場合には、せっかく締結した契約書の内容が無効になってしまうことがあります。そのため、法律に違反しない内容の契約であることは常に注意が必要になります。

特に、金銭消費貸借契約の利息には利息制限法の規制が適用されます。上限利率は、元本額に応じて以下のようになっています。

| 元本額(借入額) | 上限利率 |

|---|---|

| 10万円未満 | 年20% |

| 10万円以上100万円未満 | 年18% |

| 100万円以上 | 年15% |

他にも、金融機関が貸し手になる場合には、貸金業法に違反した条項が無効になってしまうこともあります(貸金業法第42条第1項等)。

また、消費者契約法に違反して、消費者側に一方的に不利な契約内容になっている場合には無効になってしまいます(消費者契約法第10条等)。

金銭消費貸借契約書には様々な法律が関わってきますのでできるだけスタンダードな内容になるよう意識して、慎重に作成しましょう。

悩ましい場合には弁護士へ相談することも検討ください。

企業法務に強い弁護士に相談する

金銭消費貸借契約の中でも、企業規模での高額な取引や複雑な取引を検討されている場合には、できるだけ専門の弁護士へ相談するようにしましょう。

複雑な金銭消費貸借契約書になると、返済条件や利息、担保などが複雑に絡み合って、作成するのは容易ではありません。

一つの誤解が大きな損失につながることもあります。

業界特有の法令知識など、専門家である弁護士に相談しないと気づけない点もあるため、重要な契約書についてはテンプレートだけを頼りにすることなく、弁護士への相談を積極的に行いましょう。

企業法務に強い弁護士について、詳しくお知りになりたい場合はこちらをご覧ください。

URL:

金銭消費貸借契約書についてのQ&A

![]()

金銭消費貸借契約書は効力がありますか?

無事締結された金銭消費貸借契約書に記載された権利や義務は、貸し手と借り手の双方に法的な効力を発生させます。

例えば、借り手が契約書通りに返済しなかった場合には、貸し手はその義務を履行するように法的に請求することができます。

また、契約書の存在自体が、お金を貸し借りした証拠になります。例えば裁判などでトラブルになった場合には契約書が最重要の証拠として意味を持ちます。

![]()

金銭消費貸借契約書はどこで入手できますか?

当事務所でも、弁護士が作成した金銭消費貸借契約のテンプレートをご提供していますので是非ご活用ください。

金銭消費貸借契約書の無料テンプレート

まとめ

このページでは、金銭消費貸借契約書について、その意味や作成の手順などについて詳しく解説しました。

お金の貸し借りの場面は、一般にトラブルが起きやすいです。

口約束でお金を貸し借りしてしまったばかりに、いつになっても借り手がお金を返済してくれなかったり、利息の有無について誤解が生じたり、といったことも珍しくありません。

友人や親族のような近しい関係の間であっても、お金の貸し借りをきっかけにして絶縁状態になってしまうこともあると思います。

このようなトラブルを防ぐために、ぜひ金銭消費貸借契約書をしっかりと作成して、お互いにクリーンな気持ちでお金を貸し借りすることを心がける必要があります。

もっとも、金銭消費貸借契約書として記載すべき事項は多岐にわたりますし、その内容も取引によっては大変複雑になりますから、不安も大きいと思います。

ぜひ、当事務所のテンプレートや、本ページの解説を参考にしながら、適切な金銭消費貸借契約書を作成していただき、不安を解消していただければと思います。

デイライト法律事務所では、金銭消費貸借契約書の作成や確認など、企業法務に関する各種対応について、多くの実績を有しています。

企業法務に関するお悩みをお持ちの会社の方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。