売買契約書とは、物品や不動産を売り買いするための条件を明確にするための契約書です。

売買の合意(売買契約)は法的には口頭でも成立します。

それでも、トラブルを未然に防いでスムーズな取引を進めることなどを目的に、特に高価な物の売買では売買契約書を作成することが多いです。

この記事では、売買契約書とは何か、どのような場合に必要となるのか、作成する際の注意点などを、法律の専門家である弁護士の視点からわかりやすく解説します。

また、売買契約書を作成する際の便利なひな形やテンプレートの紹介、よくある質問への回答なども盛り込んでいます。

ぜひ、この記事を読んでいただき、売買契約書についての理解を深めることにお役立てください。

売買契約書とは?

売買契約書とは、売り手と買い手の間で取り決めた売買の条件(売買契約の内容)を文書化するものです。

具体的には、商品の種類や価格、支払い方法、引き渡し時期などについて詳細に記載されます。

売買契約書を作成する理由は、取引によってそれぞれ事情は違いますが、主に以下のような理由で作成されることが多いです。

①契約の証拠とするため

後々、取引条件や約束が守られなかった場合には、売買契約書が証拠として活用されます。

口頭の場合、そのやり取りを録音でもしていない限り、契約したことの客観的な証拠は残りません。

そのため、トラブルになった場合でも契約の証拠を示せず、言った言わなかったの水掛け論になってしまいます。

こういう事態を避けて契約書の証拠を残すために、売買契約書が作成されます。

②明確な合意をするため

口約束では、細かい契約条件や取引内容を決めることは難しく、曖昧な合意になりがちです。

その結果、売り手と買い手との間で細かい条件について認識の食い違いが生じてしまうことも少なくありません。

これに対して、売買契約書では、契約内容や契約条件を文章で明確化できるので、認識の食い違いを予防することができます。

③トラブルの発生に備えるため

特に高額な商品や複雑な条件が含まれる場合、契約書があることで法律上の紛争を避けられます。

①②の通り、契約書では詳しい契約条件まで明確になり、かつ、それが証拠として残ります。

これによって、売り手と買い手が細かい合意内容をしっかり守ろうという意識が生じやすく、トラブルを予防することができます。

さらに、トラブル発生時の対応方法についてもあらかじめ契約書に記載しておくことで、いざトラブルが発生した時に備えることができます。

例えば、損害賠償条項や違約金条項を定めておくことで、契約違反が起きたときの対処について揉める恐れが低くなります。

売買契約書の種類

売買契約書にも、売買の対象となる物の種類や取引の内容によって様々な種類があります。

代表的なものは以下の通りです。

| 売買契約書の種類 | 使用場面 | 特徴 |

|---|---|---|

| 不動産売買契約書 | 主に、土地と建物をまとめて売買するときに使用されます。 | 不動産売買時に特有の手続きについて細かく規定されています。 |

| 土地売買契約書 | 土地を売買するときに使用されます。 | 土地売買の場合に注意すべき事項(例えば、土地の境界がどこかなど)についても規定されます。 |

| 継続的売買取引基本契約書 | 会社などの事業者同士では、反復継続的に物品を売買することがあります。そのような継続的な売買取引の条件を定めるために使用されます。 | 個別の売買については別途、個別契約書が締結されることが多いです。そこで、具体的な品名や売買個数、引渡し期限などが合意されます。 |

| 自動車売買契約書 | 自動車を売買する場合に締結します。 | 車の引渡し場所など、車特有の合意項目があります。また、特に中古車の場合には、車の走行距離なども明記されることが多いです。 |

| マンション売買契約書 | 分譲型のマンションを売買する場合に締結します。 | 不動産の売買契約に類似しますが、修繕積立金などマンション特有の定めが含まれます。 |

| 農地売買契約書 | 農地を売買する場合に締結します。 | 土地売買契約書をベースとしますが、農地法が適用されることによる特有の定めが含まれます。 |

以上のように、売買契約書と一言でいっても、売買される物の種類や、取引のあり方によって多様な種類があります。

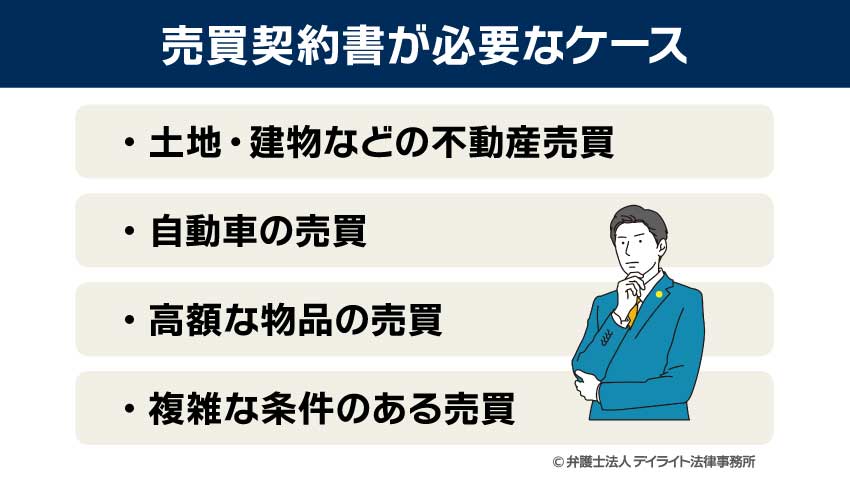

売買契約書が必要なケース

口頭のやり取りだけでも売買契約(物を売り買いするための合意)は成立します。

そのため、物を売り買いする場合であっても、売買契約書をわざわざ締結しないことは少なくありません。

例えば、コンビニでおにぎりを買う際には、コンビニとの間でおにぎりの売買契約が成立します。このとき、わざわざ売買契約書を作成することはありません。

しかし、高額な商品や、多数の物品を売り買いする場合には、一般に売買契約書を作成して取引条件などの詳細条件を文書に残すことが多いです。

では、具体的にどのような場合に売買契約書が必要になるのでしょうか。

代表的なケースをご紹介します。

土地・建物などの不動産売買

売買契約書が作成される代表例が、土地や建物などを売買する際の不動産売買契約書です。

土地や建物は、そもそも非常に高額ですので、トラブルを防ぐ必要性が高いです。

また、不動産には実際に人が入居するため、具体的な引き渡し時期やその方法、引き渡し時の条件(現状のままの引渡しでよいのか、それとも原状回復が必要か)など、合意すべき条件も多いです。

そのため、不動産の場合には必ず売買契約書が必要になります。

自動車の売買

自動車も大変高額なため、売買契約書を締結する必要性が高いです。

特に、中古車売買の場合には、引き渡しを受けた後に車に一見して分からないような故障や不備が判明することもありますので、そのような場合の取り決めを契約書に記載しておくことも重要です。

高額な物品の売買

その他、事業用の機械類、高級時計や宝石類など、高価な物品を売買する場合には売買契約書を締結する必要性が高いです。

それぞれの商品の特徴に応じて、トラブルを予防するような条項を盛り込んでおくことが重要になります。

複雑な条件のある売買

他にも、複雑な取り決めをする場合の売買の場合、売買契約書を締結する必要性が高いです。

例えば、代金を即時に支払うのではなく長期的に分割で支払う場合であったり、売買契約後も一定期間は売主(売り手)がその商品を買主(買い手)から借りて利用し続ける場合など、特殊なケースがあります。

このような場合には、単なる口約束で合意するには限界がありますので、売買契約書を締結する必要があるでしょう。

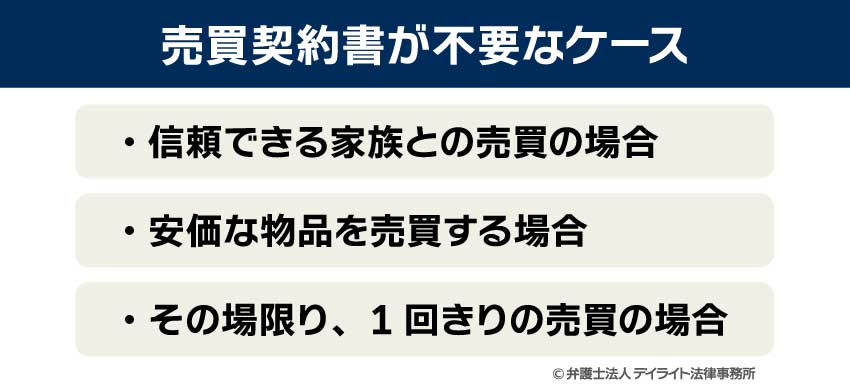

売買契約書が不要なケース

続いて、売買契約書を締結する必要性が比較的低いケースもご紹介します。

信頼できる家族との売買の場合

売買契約書を締結する大きな目的は、トラブルの予防です。

そのため、そもそもトラブルが起きる可能性が低い家族との間での売買では、売買契約書を締結する必要性は比較的低いといえるでしょう。

もっとも、高価な物品の売買などであれば、家族・親族間でもトラブルになることは少なくありませんので、できる限り売買契約書を締結されることをお勧めします。

安価な物品を売買する場合

安価な物品の売買であれば、トラブルになる可能性も低く、また、万が一トラブルになったとしてもそれによって生じる損害は小さいため諦めがつくことが多いです。

そのため、手間をかけて売買契約書を締結する必要性は低いといえるでしょう。

その場限り、1回きりの売買の場合

店頭のレジで商品を受け取ってその場で支払いを済ませて完結する売買の場合には、契約後の後処理がない上に比較的トラブルが生じる可能性も低いです。

そのため、売買契約書を締結しないことが少なくありません。

もっとも、この場合でも高価な物品の売買の場合など、売買契約書の作成が望ましいケースもありますので個別判断で慎重に対応いただくことをお勧めします。

売買契約書の雛形・テンプレート

売買契約書を自分で作成する場合、雛形・テンプレートを活用することが大変有効です。

売買契約書のテンプレートには、契約の解除条項、危険負担、契約不適合責任、所有権移転登記(不動産売買の場合)など、売買契約に必要とされる各種条項があらかじめ盛り込まれています。

そのため、テンプレートを活用することによって、基本的な項目を書き漏らすことなく、スムーズに売買契約書を作成することができます。

売買契約書のテンプレートはインターネット上に複数ありますが、当事務所では弁護士が作成した信頼できるテンプレートを無料で公表しています。

特に、当事務所では、土地売買契約書や、継続的売買取引基本契約書など、複数の売買契約書テンプレートを作成して気軽にご利用いただける形で公表しています。

個人情報の登録なども不要で、すぐにご覧いただけますので、ぜひご活用ください。

売買契約書の無料テンプレート

ただし、実際の取引はケースバイケースですから、雛形・テンプレートに頼りきりではなく、実際の取引に応じた修正(追記、削除)をすることも必要なことが多いです。

もし修正の仕方がわからない、といった悩みがありましたら、弁護士に相談されることをお勧めします。

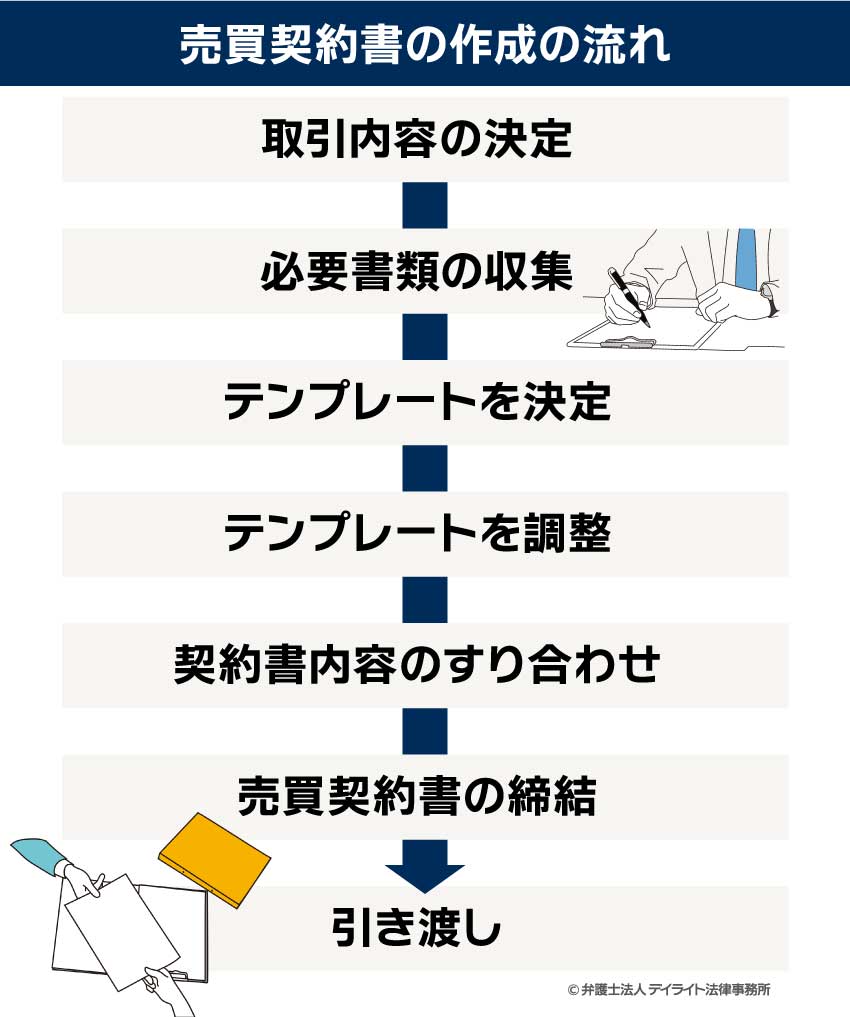

売買契約書の作成の流れ

売買契約書の作成は、売買に関する様々な条件を整理して、将来のトラブルを未然に防ぐための重要なプロセスです。

そこで、売買契約書の作成の流れをわかりやすく解説します。

売買契約書を作成する際には、このような流れになることが多いです。具体的に見ていきましょう。

①取引内容の決定

売買契約を結ぶ場合、いきなり契約書を作り始めてしまうことが珍しくありません。

ですが、これはあまりお勧めできません。

まず売主と買主の間で、どのような取引をしようとしているか、が決まっていない限り契約書を作れないからです。

いきなり契約書を作り始めてしまっても、相手との間で契約内容のすり合わせに時間がかかってしまい、作業が無駄になってしまう恐れもあります。

まずは、相手との間でどのような取引をするか、よく話し合うことから始めましょう。

できれば、その話し合いのメモを作成しておくと、契約書を作成する際に大変役立ちます。

②必要書類の収集

特に不動産の売買契約では、不動産を特定するための図面などを売買契約書に添付することもあります。

そこで、契約書の作成と併行して、これらの必要書類を収集しておきましょう。

③テンプレートを決定

いよいよ売買契約書の作成に進みます。

ご自身で売買契約書を作成される場合は、その元となるテンプレートを決めることから始めます。

ここで、誤ったテンプレートを選択してしまうと、後の作業が大変になったり、間違ったまま契約して将来のトラブルにつながる恐れがあります。

テンプレートはインターネットや書籍で手に入りますが、弁護士が監修していないテンプレートであったり、古いテンプレートが出回っている可能性があるので信頼できるものを選択することが重要です。

当事務所では、複数種類の売買契約のテンプレートをご提供しています。個人情報の登録などをせずにすぐに誰でもご利用いただけますし、弁護士が作成・監修している信頼できるものになっていますのでぜひご活用ください。

なお、複雑な契約や高額な取引の場合には、テンプレートに頼ることなく、はじめから弁護士に依頼して作成してもらうことも必要です。

弁護士と相談しながら契約書を作り込むことができれば、オーダーメイドでトラブルを防ぎ、後々安心して取引を進められるようになります。

④テンプレートを調整

テンプレートを決定したら、実際の取引に合わせてテンプレートを調整します。

また、テンプレートの内容を丸呑みするのではなく、契約期間や解除条件、損害賠償など、将来起こりうる事態についても考慮して内容を修正しましょう。

⑤契約書内容のすり合わせ

テンプレートを調整して売買契約書案が出来上がったら、相手との間で契約書の細かい内容について認識をすり合わせして、内容を確定させましょう。

なお、ボリュームのある契約書の場合には作成途中でも随時相手との話し合いをすることがスムーズに締結する秘訣になります。

⑥売買契約書の締結

続いて、契約書に署名・捺印することで、売買契約書が締結されます。

一般的に、売買契約書の原本は二通作成してそれぞれに売主と買主が署名・捺印し、一通ずつ保管します。

⑦引き渡し

契約書が無事締結されれば、後は契約書に従って手続きを進めていきましょう。

売買契約の場合、売買された車や不動産などの引渡しや、所有権移転登記などの対応をすることが多いです。

売買契約書と印紙について

売買契約書には、収入印紙を貼付することが法律で義務付けられています。

収入印紙は、印紙税法に基づいて契約書に対して課せられる税金の一種で、売買の対象物や契約金額によって、必要な収入印紙の額が異なります。(一部、印紙不要の場合もあります。)

収入印紙を貼らずに契約書を作成した場合、後々税務署から罰金を課される可能性があるため、契約時には必ず必要な収入印紙を貼付するようにしましょう。

なお、売買契約書を2部作成する場合、それぞれに収入印紙を貼る必要がありますが、通常、契約者双方が1部ずつ負担することが一般的です。

具体的に必要な収入印紙の額は、以下の国税庁のサイトで詳しく解説されています。

国税庁ウェブサイト(タックスアンサー) No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで。

引用:タックスアンサー|国税庁

なお、不動産売買の場合には印紙代も高額になりますが、不動産売買契約書における印紙税の軽減措置も存在しますのでこちらもぜひご確認ください。

国税庁ウェブサイト(タックスアンサー) No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置。

引用:タックスアンサー|国税庁

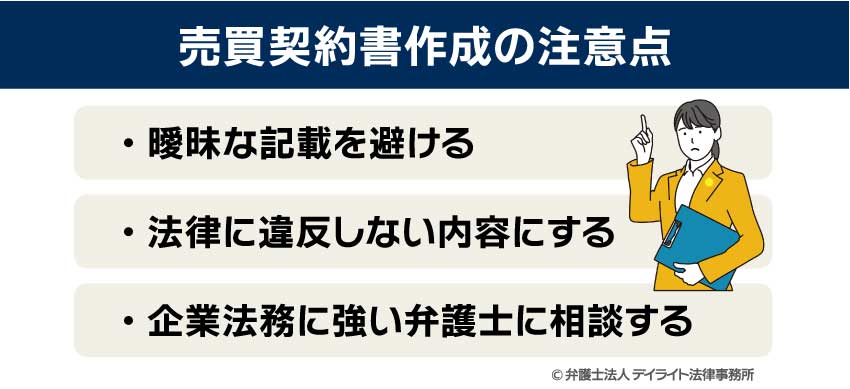

売買契約書作成の注意点

続いて、売買契約書を作成する際に注意すべきポイントを解説します。

曖昧な記載を避ける

テンプレートを調整する際など、売買契約書の文章を作るときには、できるだけ内容を具体的に記載しましょう。

曖昧な記載をしてしまうと、将来その曖昧な記載をどう解釈してよいのか、トラブルになることが少なくありません。

法律に違反しない内容にする

売買契約書は、基本的に売主と買主との間で合意できれば、その内容の契約が成立します。

もっとも、契約内容が法律に違反している場合には、せっかく締結した契約書の内容が無効になってしまうことがあります。

例えば、消費者契約法に違反して、消費者側に一方的に不利な契約内容になっている場合には無効になってしまいます。

また、農地売買契約書における農地法など、売買の対象物によっては、特殊な法律による規制がかかることもありますので、注意が必要です。

企業法務に強い弁護士に相談する

売買契約の中でも、特に企業規模の高額な取引の場合には、できるだけ企業法務に強い弁護士へ相談するようにしましょう。

売買契約は、特に企業における取引慣習や、企業独特の事情が契約書に反映されることも少なくありません。

また、業界特有の法令知識など、専門家である弁護士に相談しないと気づけない点もあるため、重要な契約書についてはテンプレートだけを頼りにすることなく、弁護士への相談を積極的に行いましょう。

できるだけ早期から弁護士のアドバイスを受けることで、より安全な取引を行うことができます。

当事務所では、企業法務に精通した弁護士が、お客様のニーズに合わせて最適な契約書を作成いたします。

法務に強い弁護士や顧問弁護士についてより詳しくお知りになりたい方はぜひこちらをご覧ください。

URL:

売買契約書についてのQ&A

![]()

売買契約書は誰が作成するものですか?

取引ごとにケースバイケースで異なりますが、原則としては契約の当事者である売主や買主、あるいは当事者から依頼された弁護士が作成することになります。

ただし、不動産仲介業者など、専門事業者が関わる取引であれば、その事業者が契約書を作成することも珍しくありません。

![]()

売買契約書はどこで入手できますか?

または、売買契約書のテンプレートは、インターネットや専門の書籍などから入手できます。

ただし、特にインターネットに出回っているものにはばらつきがありますので、信頼できるサイトから入手するようにしましょう。

![]()

売買契約書はいくらから必要ですか?

一般的には、数十万円以上の高額な物品や不動産を売買する場合には、売買契約書を締結することが多いです。

また、価格が低い物品の売買でも、取引条件が複雑であったり、その物品の重要性が高い場合などには金額に関わらず売買契約書を締結することをお勧めします。

まとめ

売買契約書は、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引を進めるために重要なものです。

口約束だけで話を進めると後で思わぬトラブルになることもあるため、大事な売買については売買契約書を作成するべきです。

また、契約書の作成や更新の際には、売主と買主の双方が納得できる形で契約内容を調整し、売買契約書を結ぶことが大切です。

ぜひ、当事務所のテンプレートや、本ページの解説を参考にしながら、適切な売買契約書を作成していただき、順調にお取引を推進いただければと思います。

そして、契約書の内容がしっかりと法律に基づいているか、契約におけるリスクが適切にカバーされているかを確認するためには、法律の専門家である弁護士に相談することが非常に有効です。

テンプレートを活用する際にも、専門家のアドバイスを得ることで、より安全な契約が可能になります。

デイライト法律事務所では、売買契約書の作成や確認、売買契約に関する多くのトラブルについて対応実績を有しています。

売買契約でお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。