借用書(しゃくようしょ)とは、主にお金を借りたことを証明するために、借りた側(借主)が作成し、貸した側(貸主)が保管する書類です。

お金の貸し借りをする場合、借主と貸主との間で「金銭消費貸借契約書」を結ぶのが法的に望ましいです。

もっとも、これにはそれなりの手間がかかりますので、契約書の締結を省略して、その代わりとなる簡易的な手続きのために借用書を作成することがあります。

この記事では、借用書の意味や、金銭消費貸借契約との違い、さらに、借用書の書き方や注意点などについて、丁寧に解説しています。

また、当事務所では、借用書の各種テンプレートを作成し、無料で公開していますので、こちらも紹介しています。

借用書についてお調べになる方に役立つ内容を解説していますので、ぜひご参考にされてください。

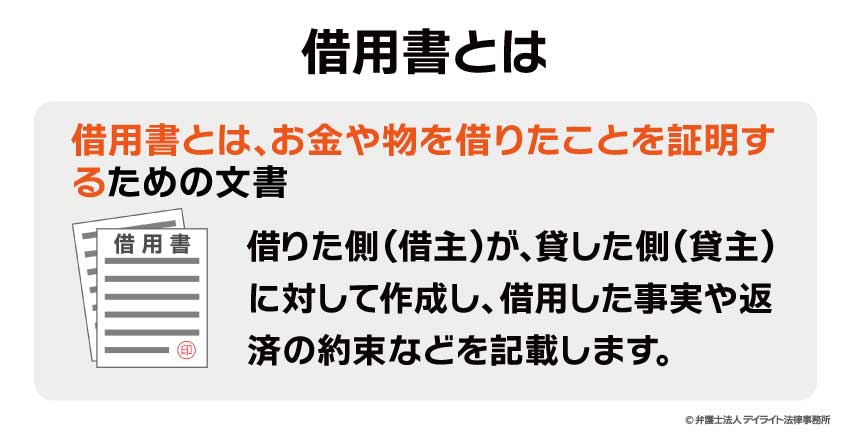

借用書とは?

借用書の意味

借用書とは、お金や物を借りたことを証明するための文書です。借りた側(借主)が、貸した側(貸主)に対して作成し、借用した事実や返済の約束などを記載します。

物の貸し借りの時に作成されることもありますが、特に、個人間でお金の貸し借りをする際に作成されることが多いです。

借用書と金銭消費貸借契約書との違い

借用書と似たものとして、金銭消費貸借契約書があります。

どちらもお金の貸し借りをする際に作成される書類ですが、両者の間には以下のような違いがあります。

| 借用書 | 金銭消費貸借契約書 | |

|---|---|---|

| 作成者(名義人) | 借主 | 貸主と借主 |

| 内容 |

|

|

| 法的効力 | 借主が一方的に貸主に対して義務を負う | 借主と貸主の双方が相手に対して義務を負う |

借用書には、お金の貸し借りに関する最低限の上限が記載され、借主だけが署名・押印をするのが一般的です。

一方で、金銭消費貸借契約書には、借用書よりも細かい条件が明記され、貸主と借主の双方が署名・押印することになります。

金銭消費貸借契約書は、借主と貸主がそれぞれ契約条件に従う義務を負うことになります。

一方、借用書は、借主が一方的に作成する書類であるため、借主だけが義務を負うことになりますし、借用書に記載されている範囲でのシンプルな義務しか生じません。

そのため、弁護士の視点から申し上げると、基本的に金銭消費貸借契約法の方が証明力が強く、いざトラブルが生じた場合のことを考えると、金銭消費貸借契約書を作成する方が望ましいです。

借用書の作成を検討すべき場合

法律上は、口約束だけでお金の貸し借りの約束をすることは可能です。

しかし、借用書を作らずに口約束だけでお金を貸してしまった場合、返済を受けられる保証は全くありません。この場合、借主が返済を拒んでも、事実上返済を求めることはできない、くらいに考えておいたほうがよいでしょう。

そのため、お金の貸し借りなど、貸したものを返してもらう必要がある場合には、どんな場合であれ、借用書の作成を検討すべきです。

その中でも、例えば以下のケースでは、口約束だけでなく、文書に残すことで後々のトラブルを予防する必要性が特に高いといえます。

- 個人間でお金の貸し借りをする場合

- 貸し借りをする期間が長い場合

- 貸し借りをする金額が高額な場合

- 複雑な条件が付いている場合

これらの場合には、借用書を作成することで、後々のトラブルを防止する必要性が大きいです。

なお、法的には、金銭消費貸借契約書を作成する方が望ましいのは前述の通りです。契約書を作成することができない場合には、どうしてもやむを得ない場合に借用書の作成を検討するのがよいでしょう。

借用書の書き方

次に、借用書の具体的な書き方について見ていきましょう。

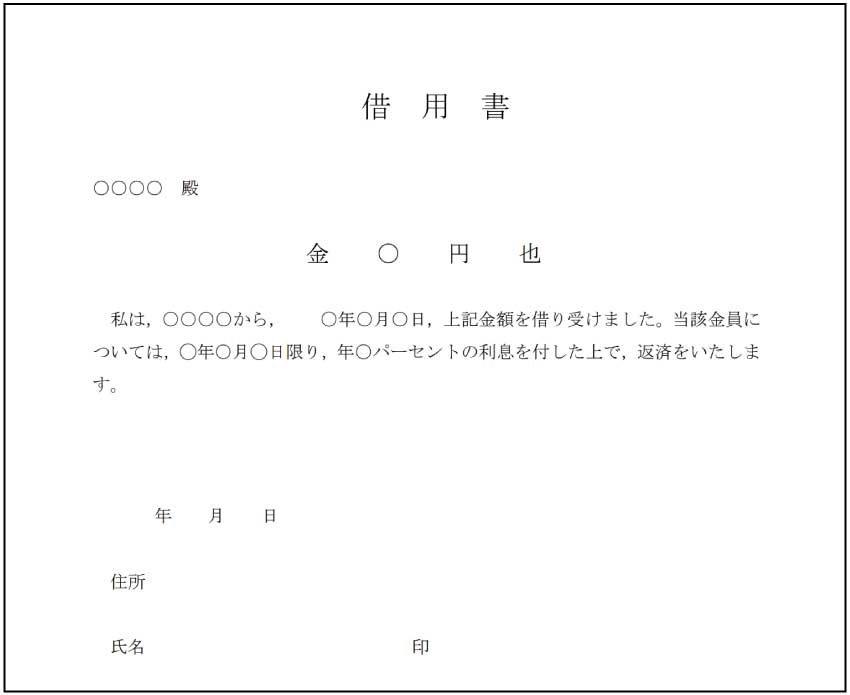

借用書の見本(雛形)

まず、借用書の簡単な見本をご紹介します。こちらの見本は、利息あり&一括返済を前提とした内容になっています。

借用書には、特に決まった形式はありませんが、この見本のように、シンプルなものが多いです。

こちらを参考にして、「〇」の部分に氏名や日付、金額などを埋めていただければ基本的な借用書が出来上がります。

なお、借用書は手書きでも有効ですが、パソコンで作成し、印刷したものに署名・捺印する方法でも問題ありません。

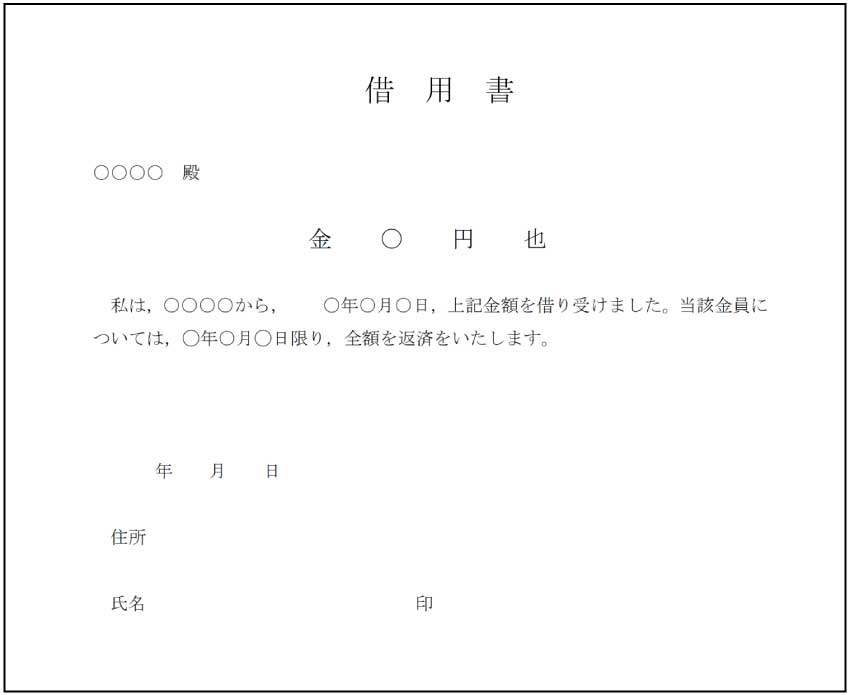

利息なしの場合

借用書の記載内容

借用書は、お金や物品の貸し借りを証明する重要な書類です。

記載内容に不備があると後々トラブルに発展する可能性もあるため、これらの項目を明確に記載しましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 宛名(貸主の情報) | 誰にお金を借りたのかを明確にするために、貸主の氏名を記載します。 |

| 借用金額 | 借りた金額を記載します。金額は、改ざんを防ぐために大字(後述)またはせめて漢数字で記載することが望ましいです。 |

| 借用事実 | 借用金額とセットで、借主がこの金額を借用した事実をしっかり記載するようにしましょう。 |

| 借用日 | お金を借りた日付を記載します。 |

| 返済期日 | いつまでに返済するのかを明確に記載します。 |

| 利息 | 利息の有無、利率を記載します。利息制限法の上限金利を超えないように注意が必要です。 |

| 返済方法 | どのように返済するのか(銀行振込、現金手渡しなど)を具体的に記載します。 |

| 借主の住所・氏名・捺印 | 借主の住所、氏名を記載し、捺印します。捺印は、認印でも可能ですが、実印であればより証明力が高まります。 |

| 作成日 | 借用書を作成した日付を記載します。 |

これらの項目を記載することで、借用書として必要な情報を網羅することができます。特に、金額、返済期日、返済方法は、後々のトラブルを防ぐために、具体的に記載することが重要です。

なお、これらの事項に加えて、さらに記載しておくと安心できる項目には以下があります。

- 遅延損害金について

遅延損害金が発生すること、その利率など - 期限の利益の喪失

分割払いの場合で、一部の支払いが予定通りなされなかった場合に、残りの返済を一括で行うことなど) - 保証人

保証人がいる場合にその人の名前および保証人本人による署名・捺印 - 裁判の合意管轄

訴訟になる場合に、どの裁判所に判断してもらうか(特に貸主と借主の家が遠い場合には、どちらの住所地の裁判所で戦うか、が重要になります)

借用書のテンプレートのダウンロード

実際に借用書を作る場合、Wordファイルなどになっているテンプレートを利用するのが効率的です。

インターネット上には色々なサンプルやテンプレートがありますが、弁護士などの専門家が監修したものをご活用いただくことを推奨します。

また、できるだけ新しく作成されたテンプレートを利用するのがいいでしょう。

当事務所では借用書についても、弁護士が作成した信頼できるテンプレートを複数公表しています。いずれも、個人情報の登録をせずに無料でどなたでもご覧いただけますので、ぜひご利用ください。

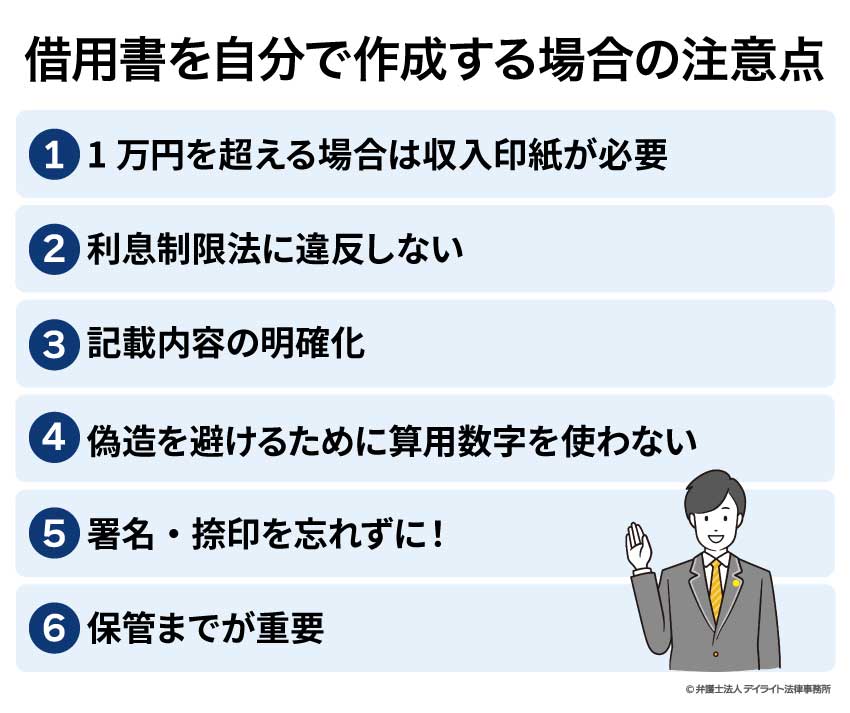

借用書を自分で作成する場合の注意点

借用書は、個人間でお金の貸し借りをする際に、後々のトラブルを防ぐために有効な手段です。しかし、自分で借用書を作成する場合には、いくつかの注意点があります。

①1万円を超える場合は収入印紙が必要

借用金額が1万円を超える場合には、収入印紙を貼る必要があります。収入印紙の金額は、借用金額によって異なります。例えば、2025年現在、以下のように借用金額に応じて収入印紙代が定められています。

※最新の情報は、以下に記載している国税庁のサイトをご覧いただくようお願いします。

| 借用金額 | 収入印紙代 |

|---|---|

| 1万円~10万円 | 200円 |

| 10万円~50万円 | 400円 |

| 50万円~100万円 | 1,000円 |

| 100万円~500万円 | 2,000円 |

収入印紙を貼らなかった場合、印紙税法違反になってしまいますので注意しましょう。

引用:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

②利息制限法に違反しない

お金の貸し借りの際に忘れてはいけないのが、利息制限法による上限金利規制です。

利息制限法は、個人と法人いずれについても規制対象となる法律です。また、お金の貸し借りを業務としておこなっているかどうかにも関係なく規制がかかります。

そのため、友人同士のお金の貸し借りでも、利息制限法を超える金利を取ることはできないので注意しましょう。もちろん、会社が資金を借り入れる際の金利にも、利息制限法の制限がかかります。

具体的な利息上限は、借入金額の元本額に応じて以下のように定められています。

| 元本 | 利息上限 |

|---|---|

| 10万円未満 | 年20% |

| 10万円以上100万円未満 | 年18% |

| 100万円以上 | 年15% |

利息制限法の上限金利を超えた利息を借用書や契約書で定めた場合、超えた部分の利息は無効になってしまいます。また、あまりに高利息の約束をした場合、貸し借りそのものが無効となる可能性すらあります(これを「不法原因給付」といいます。)。

利息制限法についてより詳しくお調べになりたい方は、ぜひこちらもご覧ください。

③記載内容の明確化

借用書は契約書に比べて簡易な書面ですが、それでもお金の貸し借りについて証明するための重要な文書になります。

そのため、できるだけ曖昧な記載や中途半端な表現は避けて、必要な情報を明確に記載することが重要です。

特に以下の項目を明確に記載する必要があります。

- 貸主と借主の氏名、住所

- 借用金額

- 返済期日

- 利息

- 返済方法

これらの項目を曖昧にしたまま借用書を作成してしまうと、肝心な部分でお互いの認識や主張がずれてしまい、後々トラブルになる可能性がありますので注意しましょう。

④偽造を避けるために算用数字を使わない

借用書に限らず、証拠になるような大事な書類では、算用数字の使用は避ける必要があります。

基本的に、大字(難しい漢字による数字表記)を使うようにしましょう。

(それが難しい場合でも、最低限、漢数字を用いるのが一般的です。)

| 算用数字 | 大字 |

|---|---|

| 0 | 零 |

| 1 | 壱 |

| 2 | 壱 |

| 3 | 参 |

| 4 | 肆 |

| 5 | 伍 |

| 6 | 陸 |

| 7 | 漆 |

| 8 | 捌 |

| 9 | 玖 |

| 10 | 拾 |

| 100 | 陌 |

| 1000 | 阡 |

| 10000 | 萬 |

例えば、1200万円であれば、「金壱仟弐百萬円」となります。

算用数字を用いる場合には、できれば事前にパソコンで金額を打ち込んで、後の変更ができないようにしておくべきでしょう。

⑤署名・捺印を忘れずに!

借用書には、必ず借主本人の署名・捺印が必要です。

簡易な借用書でも法的な効力が一定認められるのは、この署名・捺印があるためです。

署名・捺印がない場合、借用書の効力が認められない可能性があります。

なお、法的には、自署による署名であれば捺印は必須ではありませんが、少しでも証明力を高めるために、できるだけ捺印をするのがよいでしょう。金額が高額の場合には、実印で押印してもらい、印鑑証明を借主からもらっておくとさらによいでしょう。

⑥保管までが重要

借用書は、作成したら終わり、というわけではありません。

作成した借用書は、基本的にお金の返済が完了するまでは貸主の側で大切に保管されます。

もしこれを紛失してしまってはいざ貸し借りの事実を証明したいときに何の意味も持ちませんので注意しましょう。

なお、借主側でも、念のため借用書の写し(コピー)を手元で保管しておくと安全です。

連帯債務・連帯保証がある場合の注意点

複数の人が共同でお金を借り入れる場合や、連帯保証人がいる場合には、連帯債務や連帯保証についても借用書に記載するようにしましょう。

特に、連帯債務者や連帯保証人などに貸主がお金の返済を請求する場合には、借用書に連帯債務者や連帯保証人の署名・捺印などが記載されていることが重要になります。

なお、法的には、借用書ではなく金銭消費貸借契約が望ましいことは前述の通りですが、特に連帯債務や連帯保証などが関わる複数名での取引の場合には、より契約書の作成を推奨します。

金銭消費貸借契約書についてより詳しくお調べになりたい方は、ぜひこちらもご覧ください。

無料のテンプレートも提供していますので、大変お役に立つはずです。

借用書についてのQ&A

借用書の効力や作成方法について、疑問を持たれる方も少ないと思います。

ここでは、借用書に関するよくある質問とその回答をご紹介します。

![]()

個人間の借用書は効力がありますか?

借用書は、貸し借りがあった事実を証明する証拠となります。

ただし、借用書に記載された内容が曖昧であったり、不備があったりする場合には、その効力が十分に認められない可能性があります。

借用書は、契約書と比べて形式が定まっていないため、借用書の証拠としての強さは、その内容や形式によって大きく変化します。

例えば、以下の項目については明確に記載する必要があります。

- 貸主と借主の氏名、住所

- 借用金額

- 返済期日

- 利息

- 返済方法

また、例えば飲食店の紙ナプキンに殴り書きしたような大雑把な形式ではなく、一般的な用紙にて作成された物の方が証拠力は高くなるといえるでしょう。(内容にもよるため一概には言えませんが、丁寧に作られたものほど証拠力が高いです。)

![]()

借用書は手書きでもいいですか?

借主本人の自書で作成されたものであれば、むしろパソコンで作成されたものと比べても証拠力は劣りません。

しかし、証拠としての信頼性を高めるためには、以下の点に注意しましょう。

- 内容を明確に記載する

- 署名・捺印は必ず行う

- コピーを作成し、貸主と借主がそれぞれ保管する

手書きで作成されたものは、その内容が曖昧であったり、要素が不足してしまうことが多いです。そうでなくても、書き損じなどが起きやすく、また作り直す手間も非常にかかります。

そのため、パソコン上で内容を推敲しながら作成いただくことを推奨しています。

その際には弁護士が監修したテンプレートを使って効率的に作成されるのがよいでしょう。

![]()

借用書はあとから書いてもらっても大丈夫?

ただし、借用書を借主が約束通りに作成してくれないおそれがあることには注意しましょう。その場合、貸主は借主からお金の返済を受けられないことになりかねません。

このようなリスクがありますので、特に貸主の立場からは、借用書はできる限りお金を貸す際に作成するようにしましょう。

![]()

家族間でも借用書は必要ですか?

家族間などの親しい間柄であれば、口約束だけでお金を貸し借りしてしまうことも多いと思います。もっとも、仮に親しい関係であっても、お金の問題は後々トラブルになる可能性があります。

借用書を作成することで、貸し借りの条件を明確にし、そのトラブルを未然に防ぐことができます。

親しい相手だからこそ、お金の問題についてはきっちり対応することが、親しい関係を維持するための秘訣ですので、面倒がらずに借用者や契約書を作成するようにしましょう。

特に、以下のケースでは、借用書の作成を検討しましょう。

- 高額な貸し借りをする場合

- 返済期間が長期間になる場合

- 相続に関わる可能性がある場合

- 複雑な条件がある場合

![]()

借用書があればいつまででも借金の取り立てができますか?

そのため、約束した返済期限から10年間が経過してしまうと、借金の返済を受けられないことになりかねません。

もっとも、時効によって借金が消滅してしまわないように、「時効の更新」という制度が民法で設けられています。(民法147条以下)

具体的には、

- 貸主による、裁判などの公的な手続きで請求や支払い督促をする

- 貸主による、強制執行・担保権の実行など

- 借主が、返済義務があることを承認する

これらの事情を証明できれば、時効が更新され、10年間のタイマーがリセットされることになります。

もし、消滅時効が進んでしまいそうであれば、早めにこれらの対応を検討するのがよいでしょう。

まとめ

借用書は、お金の貸し借りをする場合において非常に重要な役割を果たす書類です。

借用書は、貸し借りの事実や、返済金額や条件を証明するための証拠になるため、ぜひ作成を検討してください。

法的には、お金の貸し借りの際には金銭消費貸借契約を作成するのが望ましいですが、契約書の作成までは難しい局面では、簡易に借主側で借用書を作成することが有効な場合があります。

借用書は契約書と比べて決まった形式はありませんが、記載すべき最低限の項目については漏らさず記載することが重要です。

そのため、弁護士が監修したテンプレートを使って適切な借用書を作成するようにしましょう。

当事務所では、弁護士が作成した借用書や金銭消費貸借契約書のテンプレートを無料で公開していますので、ぜひご活用ください。

また、お取引によっては、テンプレートを活用してもうまく借用書を作れない、という場合があるかもしれません。

そのような場合には、できるだけ早く専門の弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

特に、高額なお取引の場合には、契約書や借用書の内容がしっかりと法律に基づいているか、契約におけるリスクが適切にカバーされているか、を確認するために、法律の専門家である弁護士に相談することが非常に有効です。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お金の貸し借りでお困りの方は、お気軽にご相談ください。