工事請負契約書は、工事を発注する人(注文者)と工事を受注する人(受注者)との間で結ばれる契約書です。

工事代金が高額な取引であっても、工事が順調に進まず、トラブルが生じることも少なくありません。

例えば、工事によって完成した成果物(建物など)に不備がある、といったトラブルも起こりえます。また、地震や台風などの自然現象によって、予定通りに工事が進まないことも考えられます。

工事請負契約書では、このようなトラブルをできるだけ想定した条件を記載して、そのような事態に備えるものとして、重要性が高いです。

また、工事請負契約書では、建設業法上の制約もありますので、これにも注意が必要です。

この記事では、弁護士が作成した工事請負契約の無料テンプレートをご紹介しています。また、実際に契約書を作成するにあたって注意することやその手順についても詳しく解説しています。

これから工事請負契約書を結ぼうとされている方や、工事請負契約について詳しく知りたいという方は、ぜひご参考にされてください。

目次

工事請負契約書とは?

工事請負契約書は、何らかの工事を発注する人(注文者)とその工事を受注する人(受注者)との間で結ばれる契約書です。

工事請負契約書において、注文者は受注者に代金を支払うことを約束し、受注者は工事を完成させることを約束します。他にも、工事に関する詳しい内容や諸条件が工事請負契約書に記載されることになります。

会社や個人を問わず、工事をする際には原則としてこの工事請負契約書が結ばれます。

例えば、自宅などの建物の建設工事や建替工事、修繕工事などの場合にも、事前に工事請負契約書が締結されます。

そもそも「請負契約」とは?

工事請負契約に限らず、そもそも請負契約って何?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

請負契約とは、依頼された成果物・仕事の完成に対して受託者が義務を負い、成果物等の完成に対して報酬が支払われる契約をいいます。

工事請負契約であれば、工事を完成させることが「成果物・仕事の完成」にあたります。

請負契約では、成果物を完成させるまでのプロセスを問われないことが多い一方で、万が一成果物が完成しなかった場合には、報酬が支払われない、という特徴があります。

具体的には、建物の建築などの工事の場合の他に、システム開発を依頼する場合など、多様なケースで請負契約が活用されています。

(請負)

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

~~

引用:民法|e-Gov法令検索

工事請負契約書が必要なケース

本来、契約は契約書を結ばなくても、口約束で成立するのが原則です。

しかし、工事請負契約書については少し話が違います。

建設工事については、建設業法によって、必ず工事請負契約書を作成し、注文者と受注者との間で署名又は記名押印をして相互に交付することが必要となります(建設業法第19条第1項)。なお、一旦結んだ工事請負契約書の内容を変更する場合にも、同じく、原則として書面を作成して署名又は記名押印することが必要になります。(例外として電子契約も認められます。)

ご自身が検討されている工事が、建設工事にあたる場合には原則として工事請負契約書の作成が必要になるのでご注意ください。

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

…

…

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十五 契約に関する紛争の解決方法

十六 その他国土交通省令で定める事項

2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

なお「建設工事」の範囲も非常に広く、具体的には建設業法において以下のものが「建設工事」に該当すると定められています(建設業法第2条第1項)。

- 土木一式工事

- 建築一式工

- 大工工事

- 左官工事

- とび・土工・コンクリート工事

- 石工事

- 屋根工事

- 電気工事

- 管工事

- タイル・れんが・ブロツク工事

- 鋼構造物工事

- 鉄筋工事

- 舗装工事

- しゆんせつ工事

- 板金工事

- ガラス工事

- 塗装工事

- 防水工事

- 内装仕上工事

- 機械器具設置工事

- 熱絶縁工事

- 電気通信工事

- 造園工事

- さく井工事

- 建具工事

- 水道施設工事

- 消防施設工事

- 清掃施設工事

- 解体工事

このように、建設工事の範囲は大変幅広いので、工事の場合には基本的に工事請負契約書を作成する必要があると考えたほうがよいでしょう。

工事請負契約書を作成しないと罰則がある?

上でご説明したような建設工事の場合に工事請負契約書を作成しないと、建設業法違反になってしまいます。

建設業法違反となれば、当局から監督処分を受けるおそれがあります。

監督処分とは、行政機関が法律に基づき、法令違反などの行為に対して発する命令や処分のことを言います。

建設業法違反の場合の代表的な監督処分としては、国土交通大臣や都道府県知事から営業停止処分などがあります。

特に、複数回にわたって違反を繰り返した場合などには重い処分(建設業許可の取り消し処分など)を受ける可能性が高くなりますので注意が必要です。

他にも、行政指導の形で、会社に対して指導が入る可能性もあります。

工事請負契約書のテンプレート

工事請負契約書を作成する場合には、弁護士が監修したテンプレートを活用するのが効率的です。

特に、工事請負契約書の場合、工事の内容に応じて法律上記載することが必須となる事項(法定記載事項)が複数ありますので、これらを書き漏らさないためにも、ぜひテンプレートを出発点として作成されることをお勧めします。

工事請負契約書のテンプレートはインターネットなどで複数見つけることができますが、中には最新の法令に対応していない古いものであったり、弁護士が監修していない不完全なものがまぎれているので注意が必要です。

当事務所では弁護士が作成した信頼できるテンプレートを無料で公表しており、個人情報を入力いただかなくても、どなたでもご覧いただけます。ぜひご参考にされてください。

工事請負契約書の無料テンプレート

工事請負契約書の雛形で書き方を解説

工事請負契約書の具体的な書き方について、当事務所のテンプレートを見ながらポイントを解説します。

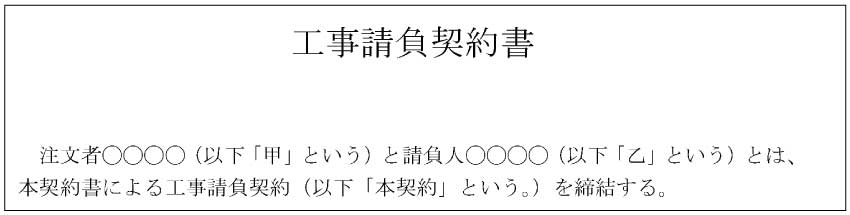

①前文

一般的に、契約書では前文で契約の当事者を明示します。

一般的に、契約書では前文で契約の当事者を明示します。

本テンプレートでも、注文者名・受注者名をそれぞれ明記する形になっていますので、「〇〇〇〇」の部分に正式な会社名(個人の場合には個人氏名)を記載ください。

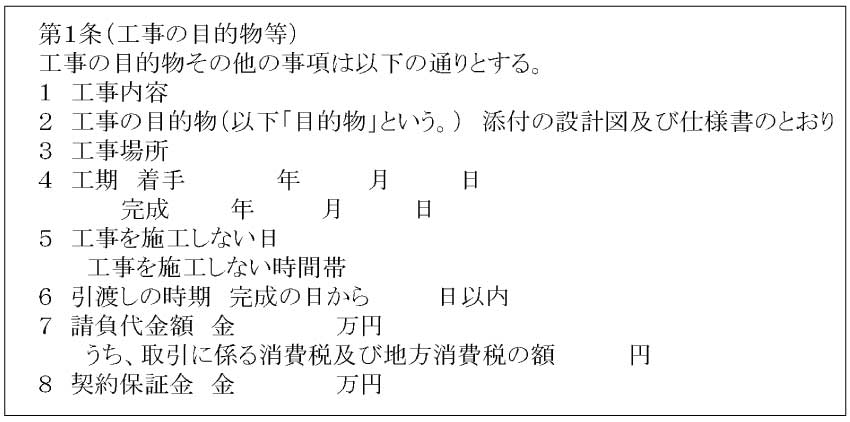

②工事の目的物等

つづいて、工事請負契約の対象となる、工事内容について記載します。

つづいて、工事請負契約の対象となる、工事内容について記載します。

このほとんどは、法律上記載が必須となる法定記載事項です。

工事内容については別紙に詳しく記載することもできます。その場合、契約書本体では「【別紙】の通りとする。」など簡単な記載ぶりにとどめることもできます。

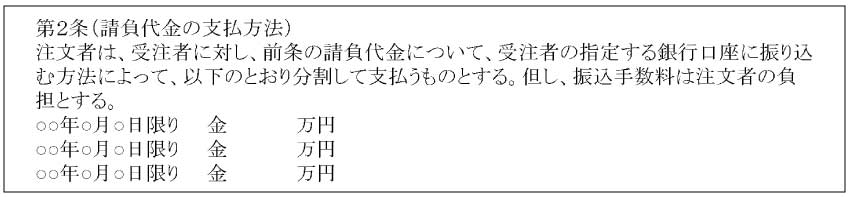

③請負代金の支払方法

続いて、請負代金の支払方法について記載します。

こちらは、②の請負工事の内容とともに法定記載事項ですので、忘れずに記載ください。

このテンプレートでは、銀行振り込みの方法で、かつ、複数回にわたっての分割払いを前提にしていますが、実際のお取り決めに合わせて内容を修正しましょう。

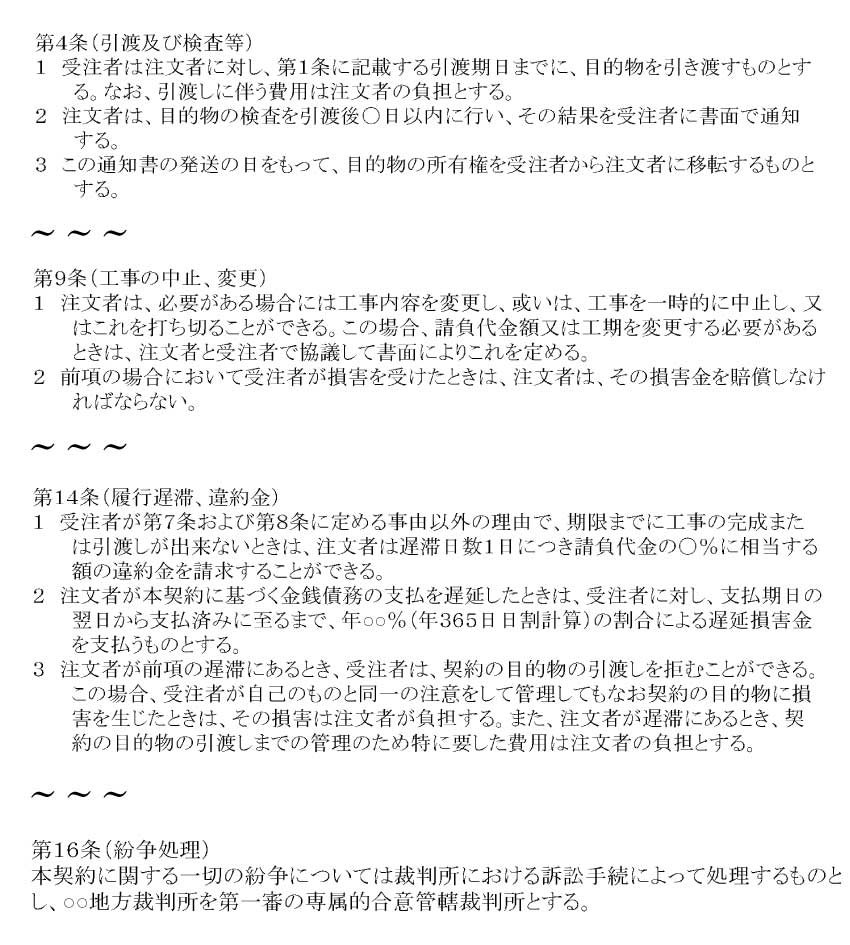

④諸条項:引渡及び検査等 他

続いて、諸条項の記載をテンプレートに沿って確認していき、適宜、取引内容に応じて修正していきましょう。

続いて、諸条項の記載をテンプレートに沿って確認していき、適宜、取引内容に応じて修正していきましょう。

特に、建築業法上の法定記「引渡および検査等」「工事の中止、変更」「履行遅滞、違約金」「紛争処理」等載事項も存在しますので、ご注意ください。

※法定記載事項について、詳しくは、「・工事請負契約書に記載しなければならない条項」で解説していますのでそちらもあわせてご覧ください。

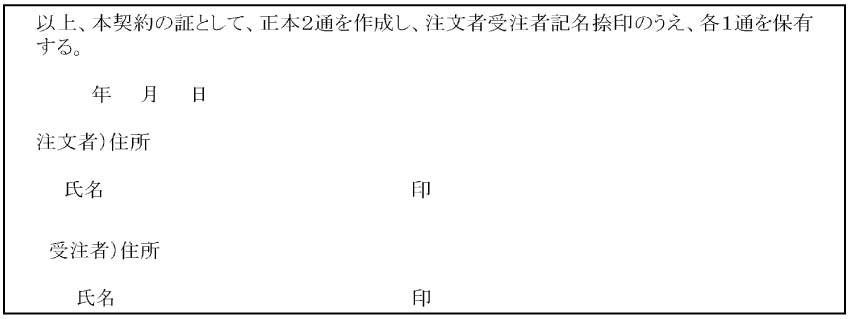

⑤記名押印欄

契約書の最後には、こちらのように記名押印欄があります。

契約書の最後には、こちらのように記名押印欄があります。

個人の場合には、住所と個人の氏名を記載します。一方、会社の場合には、本社住所と会社名称(法人の正式名称)、さらに代表者(代表取締役など)の役職と氏名を記載します。

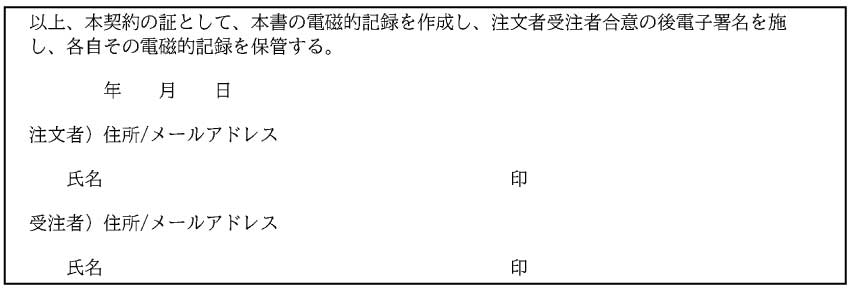

なお、このテンプレートでは、実際に紙で契約書を作成する前提になっていますが、最近では電子契約も増えており、工事請負契約書についても電子契約※で締結することが認められています。

※ただし、国が認めた技術水準のものに限られます。

参考:電子契約サービスに係る建設業法の取扱いが明確になりました|経済産業省

電子契約の場合には、記名押印欄を変更することが多いです。

例えば、以下のように修正いただくのがいいでしょう。

建設工事標準請負契約約款とは?

建設業界にお詳しい方は、「建設工事標準請負契約約款」というものをご覧になった方がいるかもしれません。

これは、国土交通省によって設置された中央建設業審議会が作成して公表している、工事請負契約のための契約約款です。

工事請負契約は、曖昧な内容で締結してしまうと、トラブルの原因となってしまう恐れが大きいです。

また、発注者と受注者の力関係に偏りがあることも多いため、不公平な契約書で締結されてしまうことも多い、という問題があります。このような事情から、公平で明確な工事請負契約のモデルとして、当局が自ら作成した雛型が「建設工事標準請負契約約款」です。

細かい記載ぶりも多いですが、国が認めた契約書案になりますので、ぜひこちらもご参考にされるとよいかと思います。以下の国土交通省のページからダウンロードできます。

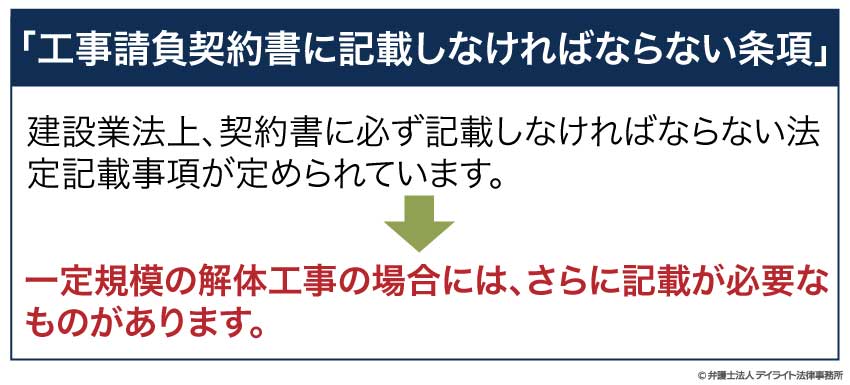

工事請負契約書に記載しなければならない条項

建設工事標準請負契約約款を利用せず、独自の契約書や当事務所のテンプレートなどを利用して工事請負契約書を作成することも、法律上問題はありません。

むしろその方が取引がスムーズになることも少なくありません。

ただし、その場合であっても、建設業法上、契約書に必ず記載しなければならない法定記載事項が定められています(建設業法第19条1項)。

具体的には、以下の項目が法定記載事項になります。

実際の工事内容によって、記載すべきものや記載を省略できるものがありますので、テンプレートを参考に契約書を作成するときであっても、実際の工事に応じて必要な法定記載事項が漏れなく記載されていることを必ず確認してください。

- ① 工事内容

- ② 請負代金の額

- ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期

- ④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

- ⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

- ⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

- ⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

- ⑧ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

- ⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

- ⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

- ⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

- ⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

- ⑬ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

- ⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- ⑮ 契約に関する紛争の解決方法

※さらに、一定規模の解体工事の場合には以下の項目も記載が必要

※さらに、一定規模の解体工事の場合には以下の項目も記載が必要

- ① 分別解体等の方法

- ② 解体工事に要する費用

- ③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

- ④ 再資源化等に要する費用

特に注意すべき条項

この中でも、特に注意すべき条項について紹介します。

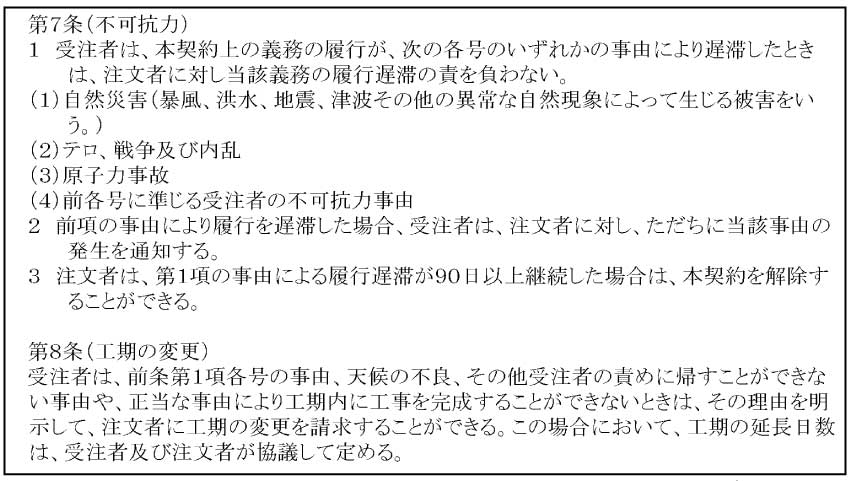

①不可抗力による工期の変更

工事請負契約書の法定記載事項として、「天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め」が必要になります。

つい記載し忘れてしまいがちな項目ですし、契約書に自力で記載しようとすると書き方に悩まれると思いますので、ご注意ください。

当事務所のテンプレートでは以下のように記載していますのでご参考ください。

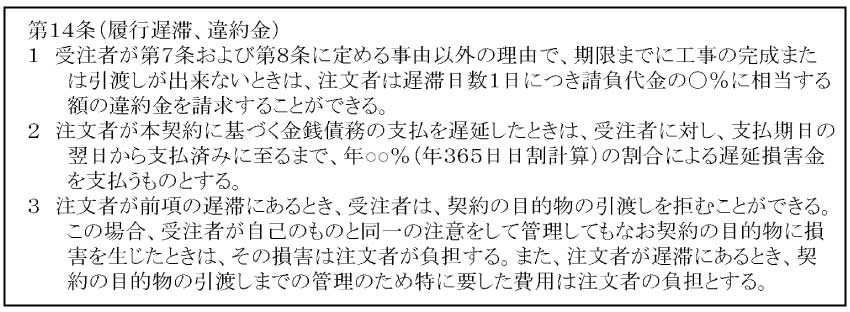

②遅延利息・違約金

「⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金」についても、記載を忘れがちな項目です。

古いテンプレートでは記載が不十分なこともありますのでご注意ください。

当事務所のテンプレートでは以下のように記載していますのでご参考ください。

工事請負契約書の作成ポイント

つづいて、工事請負契約書を作成するにあたってのポイントを解説します。

具体的な取引内容を事前に把握する

当事者同士であまり話し合いをすることなく、とりあえずで契約書を作り始めてしまうと、行き詰ってしまいがちです。

契約書は、あくまで具体的な取引内容が決まったところで、それを文書の形に落とし込むことで完成します。

ですので、手順として、まずは当事者同士でよく話し合ってどんな取引にするかを決めることが重要です。

もちろん、個別の事情によってやむを得ない状況もあると思いますが、できるだけ当事者同士でしっかりと話し合って、取引の内容(工事の詳細や請負代金など)を把握してから契約書の作成に着手するようにしましょう。

トラブルをできるだけ予測する

契約書は、当事者同士のトラブルを未然に防ぐための取り決めとして重要な役割を持っています。

そのため、事前に起こりうるトラブルをどれだけ予測して、それらを契約書に盛り込めるかが重要になります。

例えば、相手が思った通りに動いてくれなさそうだと思う部分について、しっかり契約書に定める必要があります。

また、災害などの発生によって生じるかもしれないトラブルについても、あらかじめ対処法を考えて契約書に盛り込むことで、いざというときにお互いスムーズに方針を立てることができます。

もちろん、未来を完全に予知することはできませんが、想像力を働かせてトラブルとなりそうなケースを考えてみましょう。

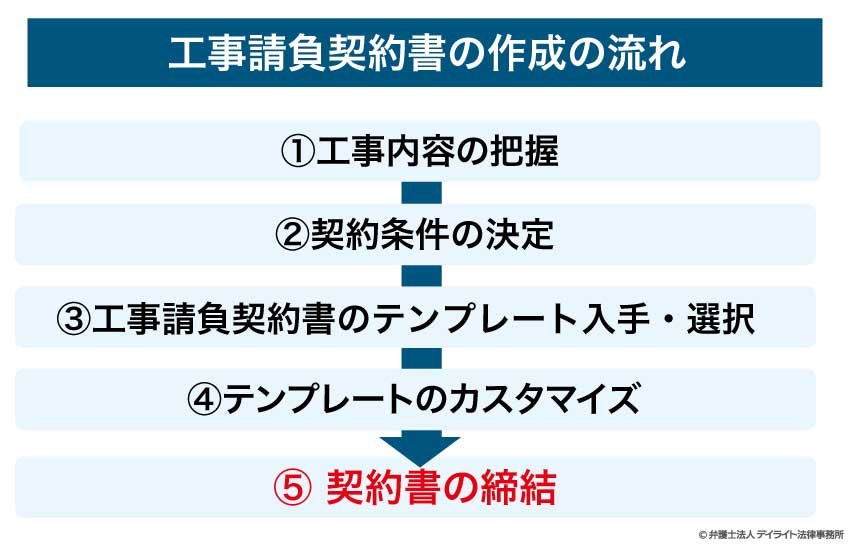

工事請負契約書の作成の流れ

次に、工事請負契約書を作成するにあたっての具体的な流れを見ていきましょう。

①工事内容の把握

まず初めに、発注・受注する工事の詳しい内容を把握するようにしましょう。

工事の対象となる物件の住所がどこか、どのような工事を行うか、どのような材料を使うか、など。

前述の通り、これを把握することが契約書作成の出発点になります。

②契約条件の決定

次に、工事請負契約で合意する条件を決めましょう

特に、特殊な条件が付いている場合には、それを契約書テンプレートに追記する必要が出てくるので注意が必要です。

③工事請負契約書のテンプレート入手・選択

ここまでで確認・決定した情報をもとにして、ようやく工事請負契約書を実際に作成する段階に入ります。

その最初のステップとして、工事請負契約書のテンプレートを参考にするのがいいでしょう。

インターネット上には色々なサンプルやテンプレートがありますが、弁護士などの専門家が監修したものを活用いただくことを推奨します。あるいは、前述の通り、国土交通省が自ら作成した建設工事標準請負契約約款を利用いただいてもいいと思います。

なお、古いテンプレートや弁護士が監修していないテンプレートの場合、建設業法の改正などに対応できておらず、法律上必要な考慮がされていない場合もありますので注意しましょう。

前述の通り、当事務所では弁護士が作成した信頼できるテンプレートを無料で公表していますので、ぜひご利用ください。

④テンプレートのカスタマイズ

続いて、選択したテンプレートをもとにして、取引内容を反映していきます。

② で事前に取り決めた条件を追加したり、条件と異なる条項を修正するなどして、実際の取引内容に合致した契約書に仕上げていきましょう。

⑤ 契約書の締結

最後に、発注者・受注者の双方で内容を確認し、実際の取引内容に合致していることを確認できれば、契約書を締結しましょう。

紙の契約書であれば原本を二通作成して双方が署名・記名押印します。電子契約の場合には、そのサービスに従って電子署名を施しましょう。

最後に、その証明となる契約書原本(電子署名の場合には電子データ)を保管します。

工事請負契約書と印紙について

無事に契約書が完成し、締結が完了した場合でも、さらに考えなければならないのが収入印紙の要否やその金額です。

収入印紙というのは税金の一種で、国税庁が定めた「課税文書」に該当する契約書であれば納税義務が生じ、決められた金額分をその契約書に貼付する必要があります。

そして、工事請負契約書は「請負に関する契約書」(2号文書)に該当し、収入印紙が必要になります。

貼付する収入印紙の金額は請負代金の金額に応じて変動します。

引用:印紙税の手引き|国税庁

引用:請負に関する契約書|国税庁

工事請負契約書の注意点

次に、工事請負契約書を結ぶにあたっての注意点を解説します。

不公平な契約条件を押し付けられていないか注意する

前述の通り、工事請負契約書においては、発注者と受注者の間で力関係がはっきりしていることが多いです。

そのため、力の強い側(元請側など)から一方的に不利な条件の契約を押し付けられることもあります。

建設業法では、最低限、法定記載事項を定めているので、必要な情報は契約書に明記されているはずですが、その内容が不利な内容であれば安易に契約書にサインせず、本当に同意してよいかどうか慎重に検討するようにしましょう。

あまりに不公平な内容であれば相手と交渉するべきですし、それが難しい場合には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

企業法務に強い弁護士に相談する

契約交渉に難航した場合や、トラブルが発生した場合などには、できるだけ早く企業法務に強い弁護士に相談するようにしましょう。

特に、企業がかかわる工事請負契約では、高額な取引になることも多いため、トラブルが発生する前の段階から専門の弁護士に相談して慎重に取引を進められるのがよいでしょう。

工事請負契約書を一回締結してしまえば、その内容を変更することは容易ではありませんから、重要な契約書であればあるほど、できるだけ弁護士へ事前に相談して契約の作成やレビューを依頼することを強くお勧めします。

そして、信頼できる企業法務の弁護士を見つけた場合は、ぜひ顧問弁護士にされることも検討してください。顧問弁護士になってもらうことで、あなたの会社の実態や業務について詳しく理解してもらうことができます。その結果、工事請負契約などの場面でも、実態に即してより適切なアドバイスを受けられる可能性が高いです。

合わせて読みたい

企業法務に強い弁護士や顧問弁護士についてより詳しくお調べになりたい方は、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

工事請負契約書についてのQ&A

最後に、工事請負契約書についてのよくあるQ&Aをご紹介します。

![]()

工事請負契約書はいくら以上の工事から必要ですか?

![]() 建設工事をする場合には、その代金額にかかわらず、工事請負契約書が必要です。

建設工事をする場合には、その代金額にかかわらず、工事請負契約書が必要です。

建設業法により、必ず工事請負契約書を作成して締結することが必要とされています(建設業法第19条第1項)。

金額の小さな工事であっても、必ず工事請負契約書を締結するようにしましょう。

![]()

工事請負契約書は誰が作成するのですか?

![]() 工事請負契約書は、発注者と受注者のどちらが作成しても問題はありません。

工事請負契約書は、発注者と受注者のどちらが作成しても問題はありません。

実際には、日頃から建設工事を専門にしている受注側が契約書を作成することが多いです。

ただし、発注者が不動産業者である場合などには、発注者側で契約書を作成することもありますのでケースバイケースで変わってきます。

まとめ

このページでは、工事請負契約書について詳しく解説してきました。

解説の通り、工事請負契約書は、取引額が高額になり、条件が複雑になりがちです。

加えて、建設業法によって規制があるため、これを守って契約書を作成する必要がある点も特徴的です。

通常であれば、建設工事を専門とする業者側で工事請負契約書を作成してくれますが、その場合、その業者側にとって有利な内容で作成されることが多いため、発注者側も慎重に内容を検討する必要があります。

はじめてマイホームの工事を依頼されるような方も多いと思いますが、このページを参考にして、ぜひ工事請負契約書についての理解を深めていただければと思います。

そして、工事の内容が特に複雑な場合であったり、トラブルが発生しそうな場合には、早期に法律の専門家である弁護士に相談することが非常に有効です。

テンプレートを活用する際にも、専門家のアドバイスを得ることで、より安全な契約が可能になります。

デイライト法律事務所では、工事請負契約書の作成や確認、工事請負契約に関する多くのトラブルについて対応実績を有しています。

工事請負契約でお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。