覚書とは、契約書の一種で、当事者間での約束を忘れないようにまとめた文書です。

例えば、すでに契約書を取り交わしている当事者の間で、追加で約束ごとが生じた場合に、契約を補完するために覚書を結ばれることが多く、会社や個人を問わずに頻繁に活用されています。

もっとも、覚書と一言で言っても、その使われ方は非常にバリエーションに富んでいます。

また、「契約書」や「念書」との違いもわかりにくいです。

それにもかかわらず、覚書も契約書の一種ですから、法的な効力が発生してしまいます。特に覚書を結ぶ必要がある場合、その内容をしっかり理解しておくことは非常に重要です。

このページでは、覚書とは何か、丁寧に解説しています。

また、当事務所では覚書のテンプレートを無料で公開していますので、その内容を抜粋しながら覚書の中身も解説していきます。

お仕事などで覚書を結ぶ必要がある方をはじめ、覚書についてお調べになりたい方のお役に立ちたいと思って作成していますので、ぜひご参考にされてください。

覚書とは?

覚書とは、契約書の一種で、当事者同士の合意内容を簡易的に文書化したものです。

後日のトラブルを防ぐことを目的に、約束した内容を忘れないようにまとめて作成され、契約書を補完することが多いです。

覚書を結ぶことによって、双方の約束や合意が明確になるため、将来の紛争を予防する役割を果たします。

覚書の意味や読み方

覚書(おぼえがき)は、「おぼえがき」と読みます。

これは、覚えておくための書き留めという意味です。

その名の通り、覚えておくべき約束を忘れないように、合意内容を簡潔に記載することが多いため、よりオフィシャルな契約書(「〇〇基本契約書」など)と比べて詳細な内容や形式が求められないことが特徴です。

例えば、ビジネスの現場では、取引内容やプロジェクトの進行状況、社内での合意事項などを覚書として残すこともあります。

覚書と契約書との違い

覚書は、一般的な契約書と比べて比較的簡易で、細かい記載が少ないことが一般的で、合意の確認や備忘録として使用されることが多いです。

契約書については弁護士などの専門家が作成することが多いですが、覚書については当事者同士で簡易に作成することも少なくありません。

しかし、覚書も、契約書の一種です。

そのため、覚書であっても、これを当事者同士で取り交わして約束した以上、契約書と同じく法的な効力が発生します。

単なる備忘録であるとして軽視されがちですが、覚書であったとしても、いったんこれに合意した場合にはその約束を無視できないことに注意してください。

覚書と念書との違い

念書(ねんしょ)も覚書と同様に合意内容を文書化したもので覚書と同様です。一般的な契約書と比べて簡易に作成される点でも覚書と似ています。

しかし、念書は、一方の当事者が相手に対して一方的に誓約を行うもので、この点が覚書との大きな違いです。

そのため、念書では、念書を差し出す側が署名や押印を記載し、受け取る側は署名や押印をしないことがほとんどです。念書を差し出す側だけが念書の内容に拘束されることになります。

これに対して、覚書や契約書は、両方の当事者が署名や押印を行って、双方がお互いにこの約束・合意に拘束されることになります。

覚書が必要な理由〜覚書の効力〜

覚書の目的は、当事者同士で合意内容を明確にして、後日のトラブルを防ぐことにあります。

例えば、口頭での合意だけでは、後になって内容が曖昧になったり、誤解が生じたりする可能性があります。

これに対して、覚書を作成することで、合意内容が文書として残り、双方が確認できるため、トラブルを未然に防ぐことができます。

また、覚書を締結することによってその約束に法的な拘束力を持たせることができます。

例えば、もし覚書によってお金の支払いを約束したにもかかわらず、そのお金が支払われない場合、裁判所に訴えてお金の支払いを相手に請求する根拠になります。

このように、お互いにその約束に法的な拘束力を持たせて、約束を破られないようにすることも覚書の目的です。

覚書を作成するケース

覚書は、当事者同士で約束をしたい場合に幅広く活用されます。

そのため、覚書を作成するケースは様々ですが、特にビジネスの場面で代表的なケースをご紹介します。

ケース① 契約書の締結前に合意事項を文書化する場合

ビジネスの場面では、約束は基本的に契約書で取り決めます。

しかし、一般的な契約書は詳細な条件や形式を整える必要があるため、契約書を締結するにはそれなりの時間を要します。

そこで、事前の商談で重要な合意事項が決まった段階で、先に覚書を取り交わすことがあります。

重要なポイントについてお互いに文書で約束をしておくことで、安心して詳細な契約書の準備を進めることができるようになります。

(なお、最近ではこのような簡易な合意書を「覚書」とせず、「基本合意書」と呼ぶことも多いです。)

ケース② 締結済みの契約書に関連して追加で合意事項がある場合

また、既に締結済みの契約書に関して、これを補完するために覚書を締結することも多いです。

例えば、契約書を締結する時点では決まり切っていない事項について、契約書では「詳細な〇〇の条件については別途協議のうえで定める」といった記載をすることがあります。このような場合に、別途協議で決まった事項を覚書の形で合意することがあります。

このような覚書は、本体となる契約書に紐づいて、契約書と一体となって合意事項を示すことになります。

ケース③ 契約書締結後に、その内容を変更する場合

契約書を締結した当時から事情が変わって、条件を変更したい場合に覚書を締結することがあります。

一般に、「変更覚書」と呼ばれるのがこの覚書です。

契約書の内容の一部について、その内容を上書きすることがこの変更覚書の目的です。

例えば、会社同士の契約書では、数年以上昔に結ばれたものも少なくありません。

この場合、契約に記載された経済条件やその他の条件が時代遅れになって、実態に合わないことがあります。

このような場合に、当事者同士で上書きした条件が変更覚書で合意されます。

ケース④ 契約書を解除する場合

締結済みの契約書を解除(合意解約)したい場合にも、契約解除の覚書が使われることがあります。

契約を解除(合意解約)するだけであれば、簡易な覚書の形式でも十分なことが多いので、覚書が活用されます。

覚書のテンプレート・フォーマットはこちら

覚書は契約書に比べると簡易に作成が可能ですが、あまりに雑に作成してしまうと、文書として明確なものにならず、覚書の目的(将来の紛争予防、法的拘束力の発生)を十分に達成することができなくなってしまいます。

そのため、覚書を作成する場合でも、テンプレートを活用して作成することをお勧めします。

当事務所では弁護士が作成した信頼できるテンプレートを無料で公表していますので、ぜひご参考にされてください。

覚書の書き方を雛形で解説

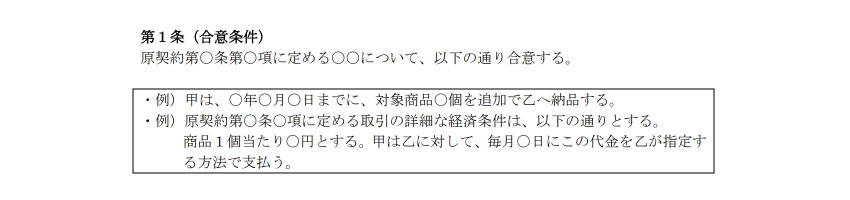

続いて、覚書の書き方について、当事務所が提供する無料テンプレートをもとにしてポイントを解説していきます。

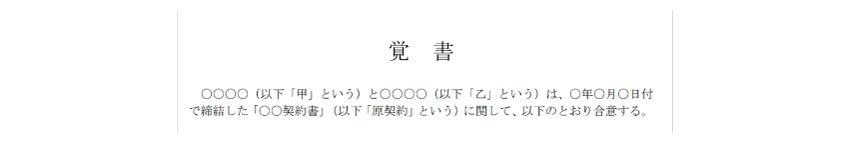

①冒頭部分(前文)

覚書では契約書の場合と同じように、前文と呼ばれる冒頭部分で両当事者を記載します。

このテンプレートでは、既に契約書を締結済みの場合を想定して、覚書に紐づいている契約書を特定しています。

具体的には以下の部分です。

「〇年〇月〇日付で締結した「〇〇契約書」(以下「原契約」という)に関して、」

②合意事項

続いて、覚書の本体部分(本文)に入ります。

この「・」部分に特に合意したい合意事項を端的に記載しましょう。

端的と言っても、曖昧な日本語を記載することは避けるべきですので、主語や述語(誰が、何をどうする)を省略せずに書くようにしましょう。

このテンプレートでは、契約書(原契約)で合意している一部の条項について、詳細条件などを追加で合意する場合を想定して、「原契約第〇条第〇項に定める〇〇について、」と記載しています。

契約書が存在しない場合にも、この覚書が何についての合意なのか、がわかりやすいように「〇〇について、」を記載することをお勧めします。

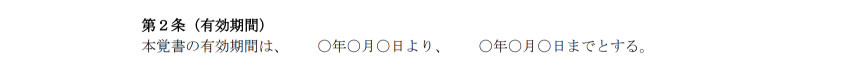

③有効期間

続いて、有効期間を記載します。

覚書では省略されることも多いですが、テンプレートでは丁寧に明記しています。

なお、原契約がある場合で、有効期間を原契約に連動させる場合には「本覚書の有効期間は、原契約と同様とする。」のように記載するとよいでしょう。

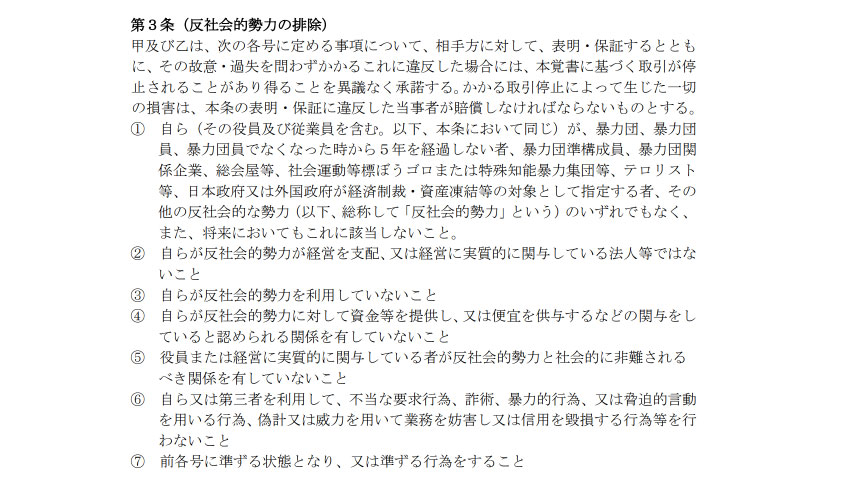

④反社会的勢力の排除

少し長いですが、反社会的勢力との関係遮断のための条項を記載しています。

覚書であってもいったんこれを結んでしまうと、相手との取引関係がスタートすることになります。

そのため、その取引関係の入り口である覚書の時点で反社会的勢力ではないことをお互いに表明することは重要です。

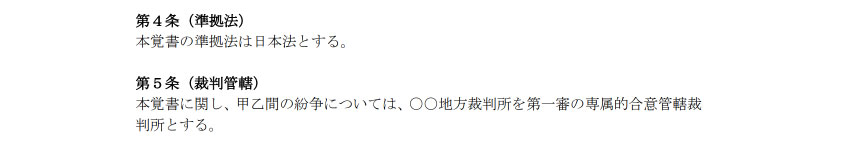

⑤準拠法、裁判管轄

続いて、準拠法や裁判管轄について明記しています。

覚書では省略されることも多い、いわゆる一般条項ですが、テンプレートではあえて明記して正確な合意になるようにしています。

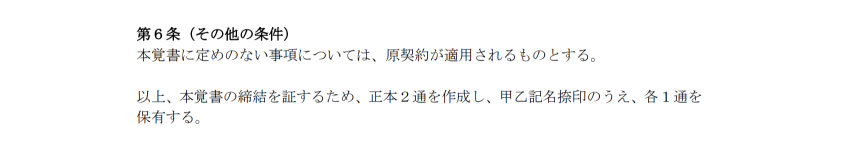

⑥その他の条件

締結済みの契約書(原契約)がある場合には、細かい条件はすべて原契約に準拠することを明示しておきましょう。

これによって、覚書では省略している細かい条件については原契約が適用・準用されることになります。

なお、締結済みの契約書がない場合には、この条項は削除してください。(その代わりに適宜条項を増やしましょう。)

⑤記名押印欄

以上、本覚書の締結を証するため、正本2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。

覚書の最後には、記名押印欄があります。

締結日となる日付を記載したうえで、両当事者それぞれで記名と押印を行いましょう。

個人の場合には、住所と個人の氏名を記載します。

会社の場合には、本社住所と会社名称(法人の正式名称)、さらに代表者(代表取締役など)の役職と氏名を記載します。

覚書に収入印紙は必要?

前述の通り、覚書も契約書の一種です。

そのため、無事に覚書を締結する場合、収入印紙の要否を判断する必要があります。

収入印紙とは税金の一種で、国税庁が決めている「課税文書」に該当する文書であれば、決められた金額分をその文書に貼付する必要があります。

覚書と一言で言っても、様々な内容を合意できます。

そのため、その内容によっては、課税文書に該当することが少なくありません。

例えば、以下の場合には収入印紙が必要になります。

| 覚書でも収入印紙が必要となる具体例 | 課税文書の種類 | 金額 |

|---|---|---|

| 不動産等の譲渡に関する覚書 | 第1号文書 | 契約金額に応じて変動 ※参照 |

| 金銭の貸借に関する覚書 | 第1号文書 | 契約金額に応じて変動 ※参照 |

| 請負契約に関する覚書 | 第2号文書 | 契約金額に応じて変動 ※参照 |

| 継続的取引の基本となる覚書 | 第7号文書 | 一律で4000円 |

| 債権譲渡や債務引受けに関する覚書 | 第13号文書 | 一律で200円 |

※これらはあくまで具体例です。実際に課税文書に該当するかは個別に以下の印紙税の手引きを参照して判断いただく必要があります。また、上記に該当する場合でも、非課税の条件を満たせば収入印紙が不要になることもありますのでご注意ください。

引用:印紙税の手引き|国税庁

なお、仮に印紙税法に違反した場合、罰金(過怠税)が課されることがあります。

覚書の4つのポイント

覚書を作成して締結する際に、重要となる4つのポイントをご紹介します。

これらのポイントを理解し、正確に反映することで、覚書の信頼性や法的効力が高まります。

覚書でも軽く考えない

覚書は、何となく「〇〇契約書」のような文書と比べて効力も弱く、あまり重要ではないと考えられがちです。

しかし、前述の通り、覚書も契約書の一種です。

覚書に書かれたことは、契約書と同等の法的な拘束力が発生し、あなたはこれを守る必要があります。

そのため、覚書だとしても軽く考えず、約束を守れると思う内容だけを記載するようにしましょう。

実際に、ビジネスの現場では覚書であろうと、契約書であろうと、区別せずに会社の法務部門などが丁寧に内容をチェックしてから締結されることも多いです。

大事なことは明確に・漏れなく覚書に書ききる

覚書は、契約書よりも簡易に作成される傾向があります。

しかし、そのせいで、曖昧な日本語表現で覚書が作成されたり、大事なことが書き漏らされてしまう、ということが起きがちです。

せっかく覚書を結んだのに、日本語の表現が曖昧であったり、あるいは書き漏らしがあると、結局トラブルを未然に防ぐ、という覚書の目的が達成されません。

覚書とはいえ、しっかりとした日本語で、合意事項を漏れなく記載するようにしましょう。

もしご自身だけで不安がある場合には、弁護士などの専門家に確認を依頼することをお勧めします。

署名または記名押印を行う

覚書に当事者同士の署名・記名押印を行わないケースがあります。

しかし、署名や記名押印を行わなければ、その覚書は単なるメモ書きと一緒で、法的な拘束力が非常に弱まってしまい、約束を破られるリスクが高まります。

せっかく覚書として作成する以上は、その合意内容に効力を持たせたいのが通常ですから、署名又は記名押印まで忘れずに対応するようにしましょう。

企業法務に強い弁護士に相談する

特に、企業では、覚書と言ってもその金額や重要性が高いものも少なくありません。

前述の通り、覚書も契約書の一種として企業を拘束しますから、その取引に応じて丁寧に作成することが必要です。

いったん締結してしまえば、締結をし直すことは相手との関係によっては容易ではありませんので、できるだけ弁護士へ事前に相談して覚書の作成やレビューを依頼することを強くお勧めします。

特に、企業案件については、独自の注意点やポイントがありますので、企業法務に強い弁護士へ相談されることをお勧めします。企業法務の経験が豊富な弁護士かどうか、弁護士事務所のWEBページから確認して依頼するようにしましょう。

企業法務に強い弁護士についてより詳しくお調べになりたい方は、ぜひこちらも合わせてご覧ください。

覚書についてのQ&A

最後に、覚書に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

覚書を作成する際や利用する際の参考にされてください。

![]()

覚書は変更できますか?

変更の際には新たな覚書を作成するか、既存の覚書に変更内容を明記し、双方が署名・捺印することが重要です。

これにより、変更内容が正式に合意されたことが確認され、トラブルを防ぐことができます。

ただし、相手との関係によっては変更を合意することは容易ではありませんので、できるだけ変更を必要としない覚書を結ぶようにしましょう。

![]()

覚書に有効期限はありますか?

特に、特定のプロジェクトや業務に関する覚書の場合、期間を明確にすることで、双方の期待を明確にし、後々のトラブルを防ぐことができます。なお、覚書に有効期限を設けなかった場合でも、紐づく親契約(原契約)がある場合にはその有効期限が準用されることも多いです。

![]()

どのような手順で覚書を作成すればいいですか?

続いて、覚書で合意したい事項をそのテンプレートに埋めていきます。

この際に、できるだけ具体的な言葉で、主語や述語を省略せずに、記載することが重要です。

最後に、当事者同士で記名押印を行うことで覚書が完成します。

以上が簡単な作成手順ですが、前述の通り、覚書だからと言って軽く見てはいけません。特に大事な覚書であれば、事前に弁護士などの専門家に確認してもらうようにしましょう。

まとめ

このページでは覚書の基本的な意味や、契約書や念書との違い、実際の作成方法や注意点について解説しました。

覚書は、契約書に比べて簡易な形式で合意内容を記録するための文書です。

ですが、覚書は契約書の一種でもありますから、契約書と同様に法的な拘束力を生じます。

そのため、簡易に作成できるといっても軽んじることなく、しっかりと内容を吟味して、いくつかのポイントを押さえて正確に作成することが求められます。

その際に役立つのが、覚書のテンプレートです。

当事務所では弁護士が作成した信頼できるテンプレートを無料で公表していますので、ぜひご参考にされてください。

この記事が、覚書についての理解を深め、覚書を作成する際の参考となることを願っています。

疑問や不安がある場合は、専門の弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

デイライト法律事務所では、業務委託契約書の作成や確認など、企業法務に関する各種対応について、多くの実績を有しています。

企業法務に関するお悩みをお持ちの会社の方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。