押印(おういん)とは、その名の通り、印を押すことです。具体的には、印鑑に朱肉をつけて紙に押し当てることを指します。

契約書や申込書などを作成する際、印鑑の持ち主本人が内容に同意したことを示すために押印されることが多いです。

捺印(なついん)も、基本的に押印と同じ意味で、印鑑に朱肉をつけて紙に押し当てる行為を捺印と呼ぶことがあります。捺印の方が古めかしい表現といえるでしょう。

もっとも、より正確には「押印」と「捺印」の言葉を使い分けているケースがあります。

押印は、単に印鑑を押す場合の他に、「記名押印」つまり、名前や名称が印字された横に印鑑を押すことを指して使われることがあります。

捺印は、「署名押印」または「署名捺印」、つまり、名前を自書した横に印鑑を押すことを指します。

近年、電子契約や電子署名の普及によって押印や捺印の機会は減少傾向にありますが、それでも重要な契約やその他の重要な書面では、依然として押印や捺印が求められる場面があります。このように大切な局面で行われる行為ですから、しっかり理解しておきたい用語です。

しかし、押印と捺印については日常生活では十分に理解しきれない奥深さがあります。

そこで、このページでは、押印について、捺印との違いや、法的な効力、注意点などを丁寧に解説しています。日頃、押印のお仕事に携わられている方も多いと思いますので、ぜひこの記事をお読みいただき、理解を深めていただければと思います。

目次

押印とは?

押印の意味

「押印」とは、印を押すことを指します。より正確には、印鑑を朱肉につけて書類などに押しあてる行為のことです。

重要な書類や契約書・申込書などに押印がされることには、本人の意思に基づいて作成されたものであることを証明する意味があります。

そのため、契約書の締結の場面や、重要な申込書や確認書を紙で作成する場面では、押印が必要になることが多いです。

押印の読み方

「押印」は「おういん」と読みます。

「おしいん」と誤読しがちですので注意しましょう。

「押印」の言葉の使い方

押印は上記の通り契約書などの場面で頻繁になされますから、ビジネスシーンで相手や上司に押印を依頼することがしばしば発生します。

その時、どのような言葉遣いをすればよいのか悩まれることがあると思いますので、具体的な表現をご紹介します。

「こちらの書類に押印をお願いいたします。」

「恐れ入りますが、至急、押印をお願いできますか。」

「〇〇部長、こちらの書類にご押印をお願いいたします。」

なお、頻繁に使われる表現とは言えませんが、押印の敬語表現は「ご押印」となります。

捺印とは?

捺印の意味

「捺印」とは、日常的には押印と区別されずに印を押すことを指して使われることが多いです。

しかし、正確には、「署名捺印」のことを指しています。つまり、署名(自筆で氏名を記載すること)の横に印鑑を押す行為のことです。

重要な書類や契約書などに捺印することで、本人の意思に基づいて作成されたものであることを証明する役割を果たします。

捺印の読み方

「捺印」は「なついん」と読みます。

特に、「捺」はあまり他では見ない感じですので、読み方を含めてこの機会に覚えてしまいましょう。

「捺印」の言葉の使い方

「捺印」のビジネスシーンでの言葉の使い方についてもご紹介しましょう。

「こちらの書類に捺印をお願いいたします。」「ご捺印いただけますでしょうか。」「恐れ入りますが、ご捺印のほどよろしくお願いいたします。」

「大変お手数ですが、至急捺印をお願いできますでしょうか。」

「〇〇部長、こちらの書類にご捺印をお願いいたします。」

押印と捺印との違い

「押印」と「捺印」は、どちらも印鑑を書類に押す行為を指して使われますが、正確にはその意味に違いがあります。

違いを表にまとめると以下の通りです。

| 押印 | 捺印 | |

|---|---|---|

| 意味 | 記名※の横に印鑑を押すこと(「記名押印」・「記名捺印」のこと)、または印鑑を押すこと全般

※印刷など、自書以外の方法で氏名や名称を記載すること |

署名※の横に印鑑を押すこと(「署名捺印」のこと)

※自筆で氏名を記載すること |

| 場面 | 契約書、領収書、行政機関への提出書類など | 契約書、遺言書など

※重要な書面の内、署名が必要とされる場面 |

| 法的効力 | 署名がない分、捺印よりも法的な効力が弱い場合が多い | 署名とセットであるため、押印よりも法的な効力が強い場合が多い |

上述の通り、押印は印鑑を押す行為全般を指す場合だけでなく、記名された氏名の横に押す場合(「記名押印」)を指す言葉としても使われます。

なお、記名とは、自書以外の方法で氏名や会社の名称などを記載することです。

典型的にはパソコンで印刷されたり、ゴム印で記載された氏名や会社名などです。

これに対して、捺印の正式な意味は、署名された氏名の横に印鑑を押す行為(「署名捺印」「署名押印」)です。

署名というのは、自筆された氏名のことで、「サイン」とも言います。

そのため、使われる場面についても押印の方が幅広く、捺印が使われる場面は、重要な契約書等、厳格に署名まで求められる場面に限られることになります。

押印の法的な効力については後述しますが、一般的に、署名を伴う分捺印の方が押印よりも法的な効力が強いといえます。

もっとも、実際には、押された印鑑の陰影や種類等によっても法的な効力の強さは変動しますので、必ず捺印の方が強い、とは言えない点には注意しましょう。

押印するとどうなる?法的な効力とは?

続いて、押印をすることにどのような法的な意味があるのか、解説します。

結論からいうと、押印には、書類が本人の意思に基づいて作成されたものであることを推定させる効果があります。

捺印にもこれと同じ意味があります(ただし、捺印の方が効力が強いことが多いことは上述の通りです)。

印鑑は適切に保管されており、第三者が勝手に持ち出せないのが普通です。

そのため、印鑑が書面に押されているということは、その印鑑の持ち主である本人の意思によって押印された可能性が高いと考えられます。

そして、裁判において、本人が自らの意思で押印された文書であれば、その文書自体が本人の意思によって作成された真正なものであることも推定されます(民事訴訟法第228条4項)。

第228条

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

※裁判におけるいわゆる「二段の推定」の話ですが、ここでは簡単な説明にとどめています。押印された文書には、裁判でも重要な効力が認められている、ということを認識いただければと思います。

このように、押印された文書は裁判において強い証拠として認められやすく、そのため、特に重要な契約書などの書類においては押印が必要とされています。

押印はいつ必要?押印する例

次に、具体的にどのような場合に押印が必要になるのか、ご紹介します。

押印が必要な場面は、法律的に必須な場合や、商慣習上必要な場合など、かなり多岐にわたりますが、例えば、以下のような場面が典型的です。

不動産の売買契約書や賃貸借契約書など、重要な財産に関わる契約では、押印が必要になります。特に、不動産取引の場面では、最も証明力が高い「実印」の押印と印鑑証明の提出が求められることが一般的です。

契約書を締結する場面では、当事者全員が契約書に押印するのが一般的です。ただし、電子契約での契約締結も増えています。この場合、電子署名が押印の代わりになるため、押印は不要になります。

金銭の受け渡しを証明するために、領収書や請求書に押印されることも多いです。

各種申請書や届出書など、行政機関に提出する書類には、押印が必要な場合が多いです。具体的には、各行政機関が定める手順に従いましょう。

契約書のどこに押印する?

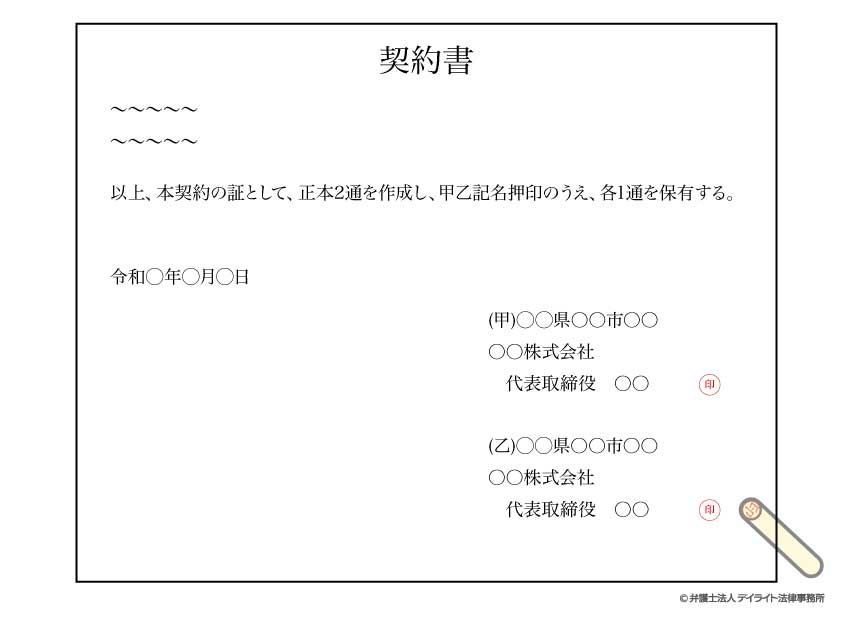

契約書を作成する際に、どこに押印すればよいのか、悩まれる方もいらっしゃると思います。ここでは、具体的にイラストでお示ししながら契約書の押印場所についてご説明します。

契約書に押印する場所は、主に以下の3種類です。

①署名捺印欄または記名押印欄

契約当事者が署名または記名し、その横に押印します。

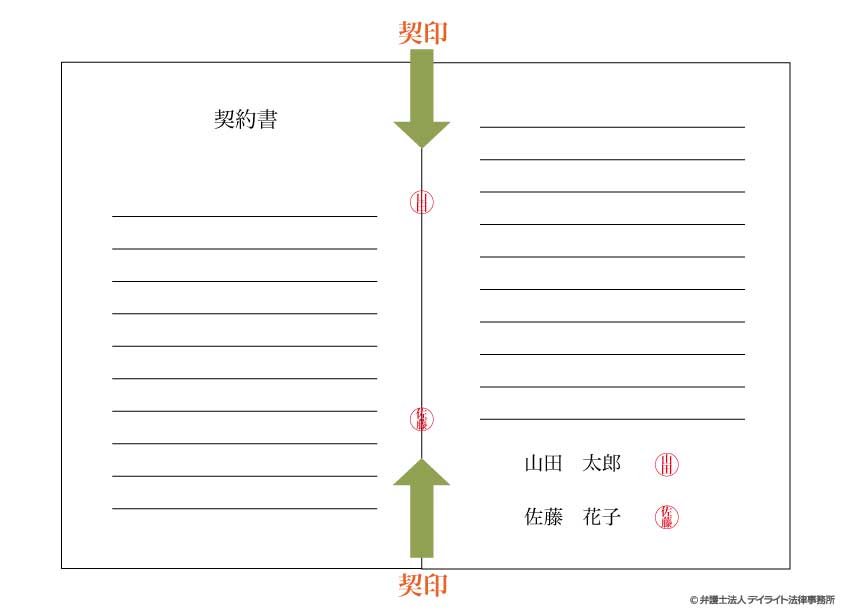

②契印:契約書の綴じ目

契約書が複数ページにわたる場合、ページ間のつながりを証明するために、綴じ目に押印します。

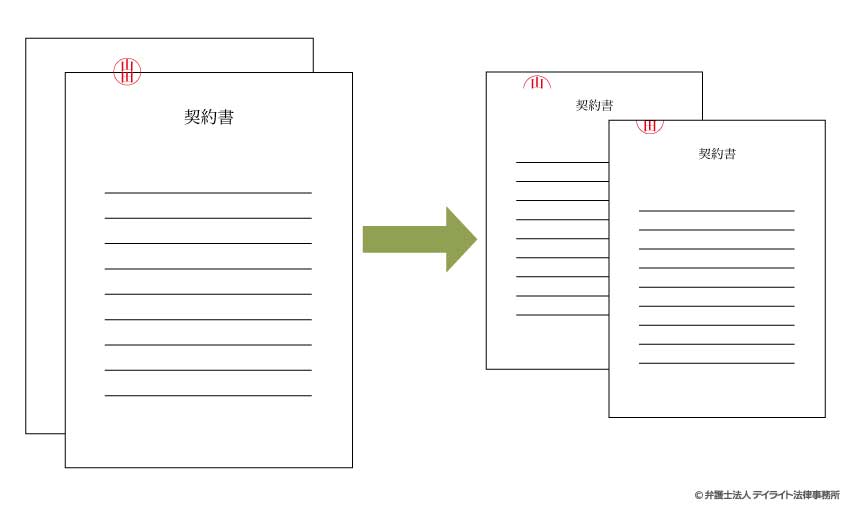

③割印:契約書が2通以上作成された場合の重ねた契約書の綴じ目

契約当事者の数と同じ通数の契約書を作成した場合、それぞれの契約書が同一のものであることを証明するために、重ねた契約書の綴じ目に押印します。

契印と割印とは?

契印と割印が登場しましたので、この二つについてもう少し説明したいと思います。

| 契印 | 割印 | |

|---|---|---|

| 目的 | 複数ページにわたる契約書のつながりを証明する | 複数作成された契約書が同一であることを証明する |

| 押印場所 | 契約書の綴じ目(ページをまたいで押印) | 重ねた契約書の綴じ目(すべての契約書にまたがって押印) |

| 必要な場面 | 契約書が複数ページにわたる場合 | 契約書が2通以上作成された場合 |

契印とは、契約書が複数ページにわたる場合に、ページ間のつながりを証明するために押印するものです。

契印がない場合、ページの差し替えや抜き取りが簡単にできるようになってしまうため、契約内容としての法的な効力が弱まってしまい、信頼性が下がります。

これを避けるために、複数ページにわたる契約書については契印を押すのが一般的です。

割印は、契約書が2通以上作成された場合に、それぞれの契約書が同一のものであることを証明するために押印するものです。

一般的に、契約書は2名以上の当事者がいますから、当事者の人数分の通数作成してそれぞれの当事者が原本を保管することが多いです。

これらの複数部の契約書に割り印をすることで、同じタイミングで作られた同一の契約書であることが証明され、契約書の法的効力が高まることになります。

契約書を作成する際は、署名捺印欄・記名押印欄への押印だけでなく、割印や契印も忘れずに行いましょう。

押印のメリットとデメリット

次に、押印のメリットとデメリットについてみていきましょう。

箇条書きで表にまとめたメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット |

|

| デメリット |

|

以上の通り、押印は、文書が本人の意思によって正しく作成されたことを推定させる重要なメリットを持ちます。しかし、近年普及が進んでいる電子契約など、他の代替手段と比較してデメリットも存在します。

そのため、押印についてはメリットとデメリットを理解し、状況に応じて適切な方法を選択するのが肝心です。

押印する際の注意点

続いて、押印する際の注意点についても確認しておきましょう。

印鑑にもさまざまな種類があり、用途に応じて適切な印鑑を使用する必要があります。

例えば、実印、銀行印、角印、認印など、さまざまな印鑑をお持ちの方や会社が多いと思います。

特に、重要な契約には、実印と印鑑証明の提出が求められる場合がありますので、注意しましょう。

いうまでもなく、印鑑は大切に保管しましょう。勝手に誰でも印鑑を持ち出して押印できてしまうような状況であれば、契約書を勝手に量産できてしまいます。

そのようなことがないよう、金庫に保管するなど、適切に保管することをお勧めします。特に実印は、厳重に管理する必要がありますのでご注意ください。

契約書に押印する場所は、署名欄または記名押印欄、契印、割印など、書類の種類や契約内容によって異なります。適切な場所に押印しましょう。

できるだけ、印鑑は、まっすぐ鮮明に押印しましょう。多少かすれたり、歪んだりしても問題はありませんが、それがひどい場合には再度押印するか、訂正印を押印する必要がありますので注意しましょう。

シャチハタでの押印について

シャチハタは、朱肉が不要なインク浸透印の一種です。朱肉を用意せずに手軽に押印できる便利な印鑑です。

ただし、シャチハタは、印影が変形しやすく、偽造のリスクもあるとされています。そのため、重要な書類への押印には適しません。

一方、社内での回覧書類や、宅配便の受け取りなど、重要度が低い日常的な書類については、シャチハタが認められる場合が多いです。

シャチハタについては、他の印鑑との使い分けが特に重要になりますので覚えておきましょう。

脱ハンコによる押印への影響

近年、政府主導の「脱ハンコ」の動きがあり、押印の機会は減少傾向です。

ハンコの代替手段として普及が進んでいるのが、電子契約・電子署名です。電子契約や電子署名が普及することで、紙の書類と印鑑が不要になり、押印の機会が減少します。

また、行政手続のオンライン化も進んでいます。役所への書類提出や押印が不要になることも増えています。

このように脱ハンコが進むことで、オフィスの電子化やテレワークしやすい職場環境づくりが進んでいます。

また、今まで必要とされた単純事務が減少することで、それらの仕事を担当していた方々が新たに別の業務(例えば、電子契約の管理業務など)に再配置されるケースも出てきています

しかし、重要な契約や法律行為においては、依然として押印が求められる場面があります。

脱ハンコの動きと並行して、電子契約や電子署名の安全性や信頼性を確保するための法整備や技術開発が今後も進んでいくのではないかと思います。

押印についてのQ&A

![]()

契約書には捺印?押印?どっち?

ビジネス上は、記名押印で済ませることが多いように思われます。

ただし、特に重要度の高い契約(不動産取引など)については、署名捺印が必要なことも少なくありません。

契約書に署名捺印が必要か、記名押印で良いかは、契約内容や状況によって異なります。契約書を作成する際には弁護士に相談するなどして、適切な方法を選択されることをお勧めします。

![]()

契約書に押印しないと、法律違反ですか?

そのため、押印がない契約書であっても法律違反ではありません。

ただし、このページで説明したような押印の法的な効力(本人の意思に基づいて作成された契約書であることを推定する効力)がないことになります。

そのため、契約書の内容を相手が守らない場合など、トラブルが発生したときに、押印のない契約書だけでは十分な証拠にはならない恐れがあります。この点には注意しましょう。

まとめ

押印は契約書など大事な場面から、回覧板など、日常の様々な場面で必要な行為です。

ですが、押印と捺印の違いや、押印の法的効力など、押印について理解するのは案外難しいです。

多くの方が、何となくの理解で日頃押印をしているのが実情かもしれません。

このページでは、押印についてしっかりご理解いただき、日頃の業務に活かしていただける知識を解説しました。ぜひ、何度もご覧いただいて理解を深めていただけると嬉しいです。

それでも、特に重要な契約書の締結などの場面では押印について悩まれることもあると思います。

そのような場合には、取引実務に詳しい弁護士へ早めにご相談いただくことをお勧めします。

デイライト法律事務所では、企業法務や、不動産取引など、それぞれの分野に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、法律で悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、押印でお困りの方は、お気軽にご相談ください。